Más grandes que la culpa/12 – El oficio de vivir se aprende poniéndose en camino

Luigino Bruni

Publicado en pdf Avvenire (48 KB) el 08/04/2018

«Me sucedió de niño que vi, con una simpatía y un respeto infinitos, el rostro medio ajado de una mujer, en el que parecía poder leerse: “por aquí han pasado la vida y la realidad”.

«Me sucedió de niño que vi, con una simpatía y un respeto infinitos, el rostro medio ajado de una mujer, en el que parecía poder leerse: “por aquí han pasado la vida y la realidad”.

Vivimos, y en esto hay algo maravilloso. Llámalo Dios, llámalo naturaleza humana o como quieras. Pero hay algo que no sé definir en un sistema y sin embargo está muy vivo y es verdadero. Eso para mí es Dios»

Vincent Van Gogh, Cartas, 179, 193

Cuando una vocación es verdadera y crece bien, después de los “hosanna” de la muchedumbre llega puntual el tiempo de la pasión. En este periodo, siempre crucial, el diseño y la misión de esa persona comienzan a desvelarse con mayor claridad, ya que el trasfondo sombrío de los acontecimientos hace resaltar las siluetas luminosas.

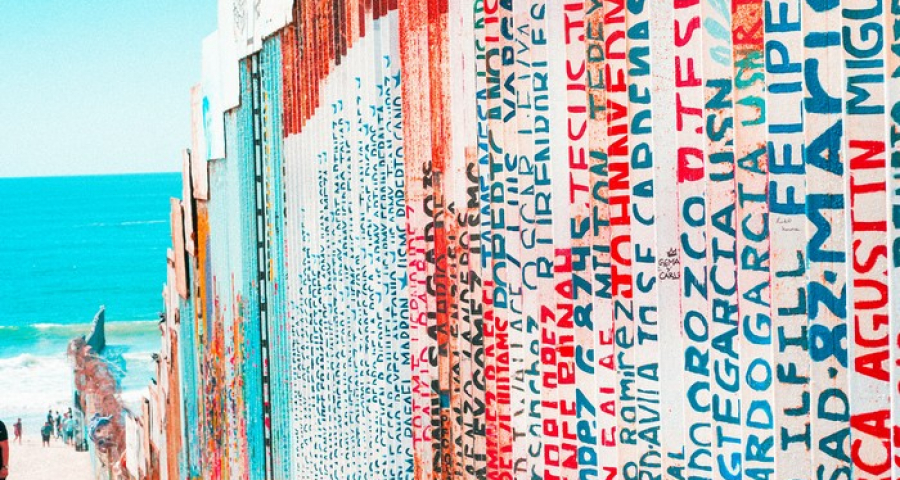

David, después del primer éxito en la corte y en el corazón de Saúl, después de la victoria contra Goliat y el canto de gloria de las mujeres («Saúl mató a mil, David a diez mil»), se ve ahora obligado a huir y a esconderse, pues Saúl quiere matarle. El texto nos muestra un David fugitivo y nómada, que va de ciudad en ciudad, con su vida continuamente en peligro, sin paradero fijo, vulnerable y pobre. Como Abraham, como Moisés, como María y José. Un arameo errante en busca de benevolencia y hospitalidad. Como nosotros, como todos, que desde el primer día en que vemos la luz nos convertimos en mendigos de una mano buena que nos acoja y nos de hospitalidad, y no dejamos nunca de buscarla, hasta el final.

En un primer momento llega a Nob, donde se encuentra el sacerdote Ajimélec. David le da una explicación (falsa) de por qué ha ido allí, y a continuación le pide “cinco panes” (un número y un alimento que nos suenan). Ajimélec le responde: «No tengo a mano pan ordinario. Solo tengo pan consagrado» (1 Samuel 21,5). El pan consagrado del santuario es un pan ritual. David lograr convencer a Ajimélec, quien le da, para que se los coma con sus hombres, los “panes de la ofrenda” que, según la Ley, solo podían ser comidos por los sacerdotes. Por eso, los evangelios sinópticos citan este episodio cuando Jesús pasa en sábado por los campos de trigo y sus discípulos se ponen a recoger espigas. Tras citar a David, Jesús concluye: «El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado» (Marcos 2, 27). David es un necesitado, tiene hambre, y el hambre viene antes que la Ley, en la Biblia y en la vida. Ningún precepto religioso, económico o político puede servir de justificación para negar el pan a quien tiene hambre. Cuando se niega el pan (y el trabajo) en nombre de la ley, de cualquier ley, dejando al hombre sin pan, se niega la Biblia, la fe y, antes aún, la ley del pan que es la primera ley de la vida: si hay pan en casa y un hombre hambriento me lo pide, yo debo dárselo, aunque no pueda pagarlo, aunque no pueda darme nada a cambio, aunque sea pan consagrado, porque nada hay más sagrado y santo que un hombre hambriento. La Biblia es también historia del pan, desde el maná hasta la última cena, e historia del don. El pan marca simbólicamente (y por tanto profundamente) el comienzo de la odisea de David, que se nos muestra ante todo como un hombre hambriento, necesitado de pan.

Con esta mirada, amplia y buena, sobre la condición humana elemental, la Biblia “ve” a todos los hombres y mujeres que siguen teniendo hambre cada día y que, como David, deben recurrir a estratagemas y mentiras para no morir, muchas veces sin lograrlo. Estas miradas hacen de la Biblia el gran libro amigo del hombre, de cada hombre, de todo el hombre, de todas las mujeres y de todos los hombres. No hay que olvidar nunca que la Biblia, antes de hablarnos bien de Dios, nos habla bien del hombre, lo ben-dice. Lo conoce en su vulnerabilidad y en sus limitaciones, porque sabe que solo dentro de lo infinitamente pequeño se puede tocar lo infinitamente grande y su misterio. David, además, está desarmado y junto con el pan le pide al sacerdote un arma. Con otra serie de mentiras, consigue que le de la lanza de Goliat, que se guardaba en el templo (21,10).

David se muestra astuto y sin escrúpulos, hasta tal punto que para salvarse recurre sistemáticamente a la mentira. Pero las mentiras y las medias verdades no le arrebatan la gracia de YHWH, que le sigue asistiendo, bendiciendo y protegiendo. La Biblia, que siente una consideración infinita por la capacidad performativa de la palabra, en esta época nuestra de continuas contradicciones, de pactos transformados en contratos y de fake news, nos sigue recordando la importancia y la dignidad de las palabras en la vida, y no tiene miedo de incluir en los fundamentos de su humanismo también algunas mentiras, dichas por personajes a los que ama y ve con ojo benévolo (Abraham, Jacob, Mical, Jonatán, David, Pedro…). Decir mentiras es otra expresión de la “pobreza” y vulnerabilidad de David, de su humanidad y de la nuestra. Es la respuesta natural a otra forma de indigencia. Las mentiras de David son las mentiras del hombre pobre, temeroso, inerme y hambriento. Entonces, no todas las mentiras son iguales. La de la serpiente, la de Caín y las de los falsos profetas son siempre y solo mal y por tanto son condenadas por la Biblia y por nosotros. Pero las mentiras de David, al igual que la violación de la ley sobre el pan consagrado, están al servicio de la vida.

La Biblia no es un tratado de ética ni un manual de virtudes cívicas. Es mucho más que eso. Es el libro de la vida. Es un canto al hombre viviente y a la tierra, que es la primera casa de los ángeles de Elohim, que no vienen a visitarnos porque seamos buenos y religiosamente perfectos sino porque son atraídos por nuestra imperfección cuando va acompañada de un corazón bueno. La sinceridad bíblica del corazón está vinculada sobre todo a la capacidad de arrepentirse y de sufrir por el mal realizado (David se arrepentirá por las mentiras dichas al sacerdote: 22,22). Es la bendición que nos llega al alma y nos sorprende cuando estábamos convencidos de que habíamos perdido la pureza para siempre.

Poco antes, en otro relato de la huída, son los profetas quienes salvan a David en Ramá, antes de la llegada de los hombres enviados por Saúl y, después, del mismo rey. Saúl entra en contacto con la comunidad de profetas cercana a Samuel, es “contagiado” por el entusiasmo profético, y cae en una especie de exaltación mística: «Entonces Saúl se quitó la ropa y estuvo en trance delante de Samuel, tirado por tierra, desnudo, todo aquel día y toda la noche» (19,24). Es un episodio misterioso y ambivalente, ciertamente sugerente y fascinante, eco de una antigua tradición local. Saúl, abandonado por el buen espíritu y en manos del mal espíritu y de sus propios fantasmas, se encamina inexorablemente hacia su final y revive, al entrar en contacto con la comunidad de profetas, algo muy parecido al entusiasmo profético del día de su vocación, cuando recibió de Samuel su unción como rey, y «Dios le cambió el corazón» (10,9).

Es muy humana y llena de pietas esta desnudez de Saúl, que cae a tierra aturdido y permanece allí todo un día y toda una noche. Tal vez, al entrar de nuevo en contacto con el espíritu que había sentido vivo y maravilloso aquel primer y bendito día, algo le sacude por dentro, le golpea y le derriba. Es lo mismo que les ocurre a las personas que han sido conducidas por la vida a través de senderos donde han perdido la voz y la luz del primer y lejano encuentro. Un día se topan casualmente con su primera comunidad, o vuelven a escuchar una vieja canción o ven una foto o vuelven al lugar donde recibieron una llamada verdadera (como verdadera había sido la de Saúl), y dentro del alma se sienten trastornados por un fuerte viento de emociones, que les turba y les arrolla, y se sienten invadidos por una emoción profunda y una nostalgia inmensa de algo muy hermoso que saben perdido para siempre. Gracias a Dios, a diferencia de Saúl, a veces los grandes llantos y las grandes horas de aturdimiento pasadas en la tierra, son el comienzo de una fase nueva y espléndida de la vida.

Con la ayuda de los profetas y de los sacerdotes, David se salva y sigue su viaje fugitivo. Llega a Gat, una ciudad filistea. Allí le reconocen y para salvarse «se puso a hacer el bobo ante ellos; fingiéndose loco cuando iban a apresarlo, se puso a arañar las puertas, dejándose caer la baba por la barba» (21,14). Aquís, el señor de Gat, dice a sus siervos: «¡Si ese hombre está loco! ¿A qué me lo habéis traído? ¿Ando escaso de tontos para que me traigáis este a hacer tonterías?» (21,15-16). David se hace pasar por loco, como Ulises. Sigue luchando y fingiendo, para vivir.

Desde Gat se dirige a una zona con muchas cuevas: Adulán. Allí se reúne con sus familiares, que no se sentían seguros en Belén. Alrededor de David «se juntaron unos cuatrocientos hombres, gente en apuros o llena de deudas o desesperados de la vida. David fue su jefe» (22,2). Es hermosa la descripción de esta comunidad que se reúne en torno a David. Recuerda a los hebreos que salieron de Egipto con Moisés, a la muchedumbre que seguía a Jesús en Palestina, a las primeras iglesias cristianas, al primer movimiento monacal, a las órdenes mendicantes, a las comunidades que buscaban un libertador para soñar con otra vida. Son personas honradas y oprimidas, deudores insolventes huidos de la cárcel y la esclavitud, y otros simplemente descontentos. Todos ellos pobres, perseguidos, oprimidos. Es el pueblo de las bienaventuranzas. Las comunidades verdaderas, las que son capaces de reconocer a David e iniciar un rescate social y una auténtica revolución, son siempre así: mestizas, promiscuas, biodiversificadas, heterogéneas, formadas por personas impulsadas por motivaciones muy distintas, que “tocándose” se curan y se hacen mejores. Así las comunidades permanecen vivas y fecundas. En cambio, cuando comienzan a dividirse y a segmentarse en comunidades de personas honestas, comunidades de insolventes y comunidades de simples descontentos, pierden fuerza profética y capacidad de generar y de cambiar. Los deudores acaban como esclavos, los descontentos se rinden, y los honestos terminan pareciéndose demasiado a los obreros de la primera hora y al hermano mayor del hijo pródigo. Las comunidades formadas por personas diversas que se convierten en comunidades de semejantes se empobrecen y pronto terminan. David sigue caminando por los peligrosos caminos de Palestina, hambriento, peligroso y temeroso, en compañía de gente normal e imperfecta, como él, como nosotros. El joven elegido, atractivo y amable, aprende el oficio de vivir experimentando la fragilidad y la vulnerabilidad de la condición humana. Como nosotros, como todos.

descarga el pdf artículo en pdf (48 KB)