Más grandes que la culpa/18 – Los verdugos humillan negando la dignidad del nombre

Luigino Bruni

Publicado en pdf Avvenire (41 KB) el 20/05/2018

«La relación Yo-Tú consiste en ubicarse frente a un ser exterior, es decir radicalmente otro, y reconocerlo como tal. Este reconocimiento de la alteridad no debe ser confundido con la idea de alteridad. Lo importante no es pensar en el otro, aun como otro, sino dirigirse a él y decirle Tú»

«La relación Yo-Tú consiste en ubicarse frente a un ser exterior, es decir radicalmente otro, y reconocerlo como tal. Este reconocimiento de la alteridad no debe ser confundido con la idea de alteridad. Lo importante no es pensar en el otro, aun como otro, sino dirigirse a él y decirle Tú»

Emmanuel Lévinas Martin Buber

El diálogo es el hilo que teje nuestras relaciones sociales buenas y fecundas. Escuchar y decir, callar y hablar, decir frases y realizar gestos. Todo eso constituye la gramática recíproca con la que atravesamos (dia) la palabra (logos). Dialogar es dejarse atravesar por el otro mientras le pedimos permiso al otro para que se deje atravesar por nuestra palabra. Atravesar es un verbo de movimiento, que evoca tiempo y espacio, lugares y nombres, carne. Siempre creación de novedad.

Muchos diálogos, posibles y necesarios, iniciados con esfuerzo y buena voluntad, no llegan a madurar porque cuando la palabra toca la carne y empieza a enseñarla, la percepción del dolor detiene ese atravesarse recíprocamente. Casi siempre nos detenemos en el umbral del verdadero diálogo, donde se encuentran sus productos semielaborados: la discusión, el pacto entre caballeros, el compromiso… En el origen de la civilización occidental encontramos una tesis espléndida e inmensa, que es también una declaración de amor que el hombre se hace a sí mismo: somos capaces de logos, de palabra, de discurso, de diálogo, y por consiguiente de relación. Somos una realidad dialógica.

El humanismo bíblico nos ha dicho además que el Adam es capaz de dialogar con Dios, que podemos tener una relación con el absoluto, que sabemos conversar con YHWH. El hombre es un “amigo de Dios” (Abraham), habla con él “de boca a boca” (Moisés), pues no solo el hombre es capaz de dialogar sino también el Dios bíblico. Jeremías, Isaías, Agar, Ana y María se nos muestran como personas guiadas por una voz con la que entran en diálogo. Dialogar implica siempre un aprendizaje recíproco, una co-creación. Entonces, si es cierto que la humanidad ha aprendido y sigue aprendiendo mucho dialogando con Dios, debe ser igualmente cierto que Dios ha aprendido y sigue aprendiendo algo del diálogo con hombres y mujeres. Ha aprendido y aprende qué es verdaderamente el mundo, el dolor y el amor, mientras nosotros mejoramos el mundo con nuestro trabajo, nos enamoramos, sufrimos, somos fieles e infieles, morimos y resucitamos muchas veces. Dios ha cambiado la historia humana para siempre resucitando a su hijo, y nosotros sabemos que cambia porque no puede permanecer indiferente cuando asiste en directo a nuestras resurrecciones y a las de nuestros hijos.

David es un hombre que dialoga con Dios: «Después consultó David al Señor: “¿Puedo ir a alguna ciudad de Judá?” El Señor le respondió: “Sí”. David pregunto: “¿A cuál debo ir?” Respondió: “A Hebrón”. Entonces subieron allá David y sus dos mujeres, Ajinoán la yezraelita, y Abigail» (2 Samuel 2,1-2). David le pregunta a Dios y este responde. No sabemos cómo sería el diálogo de David con YHWH. Pero seríamos estúpidos si dejáramos que el género literario se comiera la belleza y la verdad de estos diálogos lejanos. En Hebrón, David es ungido rey: «Los de Judá vinieron a ungir allí a David rey de Judá» (2,4). David se convierte en un rey local, pues gran parte de Israel sigue en manos de la familia de Saúl. Abner, el comandante del ejército de Saúl, persona de gran carisma y poder, convierte a Isbaal, uno de los hijos de Saúl, en rey: «Isbaal, hijo de Saúl, tenía cuarenta años cuando empezó a reinar en Israel, y reinó dos años. Solo Judá siguió a David» (2,10).

David se reúne con los habitantes de Yabés de Galaad, que habían sepultado dignamente a Saúl: «En cuanto supo que los de Yabés de Galaad habían dado sepultura a Saúl, David mandó unos emisarios a decirles: “El Señor os bendiga por esa obra de misericordia, por haber dado sepultura a Saúl, vuestro Señor. El Señor os trate con misericordia y lealtad, que yo también os recompensaré esa acción"» (2,5-6).

El agradecimiento es doblemente transitivo: los habitantes han sido agradecidos con Saúl y ahora David es agradecido con ellos, y le pide a Dios que también sea agradecido, tratando a estos ciudadanos con “misericordia y lealtad”. Mañana nuestros hijos serán agradecidos con otros y con nosotros mismos si hoy nosotros somos agradecidos con los demás y con nuestros padres. El agradecimiento es la primera herencia que se transmite de padres a hijos. Esta transitividad horizontal (entre hombres y entre generaciones) es la vertiente luminosa de la ley de la retribución vertical que también atraviesa la Biblia (nuestras desventuras y nuestras riquezas son castigos y premios de Dios) y que Jesús intentó superar definitivamente, aunque no lo logró. Pensemos que la meritocracia no es sino la secularización de aquella teología antigua.

Los primeros capítulos del segundo libro de Samuel nos narran una verdadera guerra civil y fratricida entre el ejército de David y la dinastía de Saúl. Se suceden feroces homicidios, traiciones y venganzas, cuyo principal objetivo es decirnos que David, el nuevo rey, no accede al trono como usurpador ni como asesino de sus enemigos. Sus dos principales rivales (Isbaal y Abner) mueren a manos de los hombres de David, sin él saberlo y contra su voluntad (capítulos 3 y 4). De hecho, como había ocurrido con la muerte de Saúl y Jonatán, David llora, ayuna y hace luto tanto por la muerte de Isbaal como por la de Abner. El texto nos describe una escalada de violencia mimética (René Girard), donde la venganza se convierte en la nueva ley. La guerra civil termina con la victoria de David y con una nueva unción como rey de todo Israel, en Jerusalén, su nueva ciudad y capital del reino.

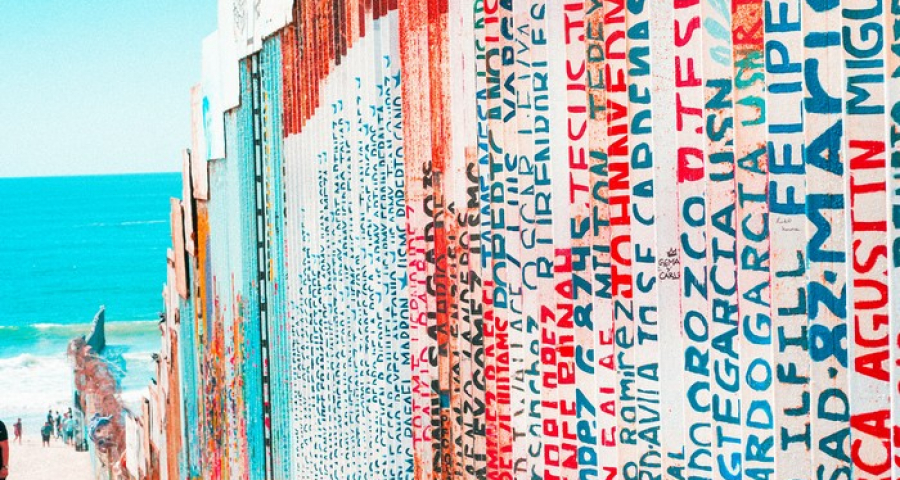

Dentro de esta guerra civil encontramos dos breves pero espléndidos cuadros narrativos, que no nos pueden dejar indiferentes. El primero tiene como protagonista a Abner, el comandante del ejército, que “toma” una concubina de Saúl. Isbaal, el nuevo rey, le dice: «¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre?». Y Abner le da una respuesta que inmediatamente nos hace entrar en una dimensión pésima del poder de todos los tiempos: «¡Ni que fuera yo un perro! De modo que estoy trabajando lealmente por la casa de tu padre, Saúl, sus hermanos y compañeros y no te entrego en poder de David, ¡y ahora me echas en cara un asunto de mujeres!» (3,8). Tremendo. Han pasado tres mil años, pero esta frase la seguimos encontrando, viva y actual, con su infinita violencia, en los lugares del poder masculino, donde las relaciones con las mujeres demasiadas veces son consideradas “asuntos” irrelevantes, tonterías, “cosas” insignificantes en comparación con las cosas importantes de la política, la economía y el poder. Sin embargo, la Biblia ve a esa mujer, le da un nombre, y por tanto la reconoce. Esa mujer se llama Rispá. Es la Biblia quien la llama por su nombre, no Abner, para quien es simplemente una “cosa” que se puede “tomar”, ni el rey, que la llama “una concubina”. No es Sara quien nos dice en el Génesis el nombre de la sierva y de su hijo expulsados por ella al desierto. Es el autor bíblico quien nos dice que se llamaban "Agar" e "Ismael". Los poderosos y los verdugos comienzan a humillar a las víctimas negándoles la dignidad del nombre, porque llamarlas por su nombre significaría reconocerlas como personas. Volveremos a encontrar a Rispá en el capítulo 21, en uno de los episodios más dramáticos y humanos de toda la literatura antigua.

El segundo cuadro está engarzado dentro del ofrecimiento de alianza/traición de Abner a David, cuando le promete entregarle todo Israel. David, como precondición para la alianza con él, dice a Abner: «Devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé pagando por ella cien prepucios de filisteos» (3,14). No sabemos por qué David pide que le devuelva a su primera mujer, Mical, hija de Saúl. Solo sabemos que tras la huída de David, Mical fue entregada por su padre a otro marido: Paltiel. La petición de David es atendida, y el rey «mandó quitársela a su marido, Paltiel» (3,15). La reacción del marido es muy fuerte: «Paltiel la siguió hasta Bajurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo: “¡Hala, vuélvete!” Y se volvió» (3,14-16). La Biblia consigue que veamos a ese marido que sigue, a pie y llorando, la caravana de la mujer, con la misma desesperación con que se sigue el coche fúnebre que lleva el féretro de la esposa. Algo quiere decirnos con esto acerca de la penosa condición de un hombre, un varón, un marido, que, aunque sea solo por un momento, atenúa la crueldad de las acciones de los demás varones de esta historia, incluido David.

En el capítulo que describe la muerte del rey Isbaal encontramos un tercer detalle: «Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo tullido de ambos pies: tenía cinco años cuando llegó de Yezrael la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán; la niñera se lo llevó en la huida, pero con las prisas de escapar el niño cayó y quedó cojo; se llamaba Meribaal» (4,4). Este relato nos dice algo más sobre Jonatán, el amigo de David, y sobre el grande y colectivo dolor por su muerte. En este niño lisiado de cinco años vemos a todos los niños lisiados de todas las guerras. Después de tres mil años, las guerras siguen lisiando sobre todo niños y humillando mujeres que, aunque logren huir con los hijos entre los brazos, no siempre consiguen evitar que las maldades de los adultos lisien a sus hijos.

El escritor no podía ahorrarnos la narración de las violencias de la guerra civil. Pero podía haber omitido estos pequeños detalles narrativos, podía haber evitado hablarnos de Rispá y de Paltiel, como en los libros de las Crónicas, que cuentan los mismos episodios pero sin Rispá ni Paltiel ni Meribaal. Sin embargo el escritor antiguo ha querido dejarlos, nos ha dado sus nombres, erigiendo así estelas en recuerdo de las víctimas inocentes de todas las violencias.

La Biblia es un libro maravilloso por muchas razones, pero sobre todo porque es un cofre que guarda las lágrimas de los pobres y de los descartados, a menudo escondidas en los intersticios de los grandes relatos, casi siempre ausentes de las lecturas de nuestras liturgias. Tal vez sea bueno que sigan escondidas, porque el dolor de las víctimas y de los pequeños es demasiado valioso, y debe permanecer secreto, para protegerlo.

descarga el pdf artículo en pdf (41 KB)