El alba de la medianoche/28 – El hombre y la mujer, la más bella“imagen”bajo el sol

Luigino Bruni

Publicado en pdf Avvenire (58 KB) el 29/10/2017

«Cuanto mayor es el desarraigo del ámbito vital que nos es propio, tanto desde el punto de vista profesional como personal, con más fuerza percibimos que nuestra vida, a diferencia de la de nuestros padres, tiene un carácter fragmentario. Nuestra existencia espiritual queda inconclusa».

«Cuanto mayor es el desarraigo del ámbito vital que nos es propio, tanto desde el punto de vista profesional como personal, con más fuerza percibimos que nuestra vida, a diferencia de la de nuestros padres, tiene un carácter fragmentario. Nuestra existencia espiritual queda inconclusa».

Dietrich Bonhoeffer, Carta a Eberhard Bethge, 1944

La ideología es la anti-esperanza. La esperanza nace en la realidad imperfecta de hoy y se alimenta de un mañana mejor, que todavía no conoce pero espera. Es la virtud-don que nos permite atravesar desiertos, caminar en la aridez sabiendo que al final nos espera una tierra prometida, que es real aunque nadie la haya visto. La esperanza nos permite ver Canaán mientras aún estamos en las aguas de Meribá.

La ideología, por el contrario, vive de un hoy que ya es perfecto y no espera nada de lo que no conoce. Nos deja siendo toda la vida esclavos en Egipto, pero tiene una extraordinaria capacidad para transformar la esclavitud de las fábricas de ladrillos en una “tierra que mana leche y miel”. La tierra prometida es la que se habita ya. Por eso, la falta de sorpresa y de asombro es típica de los enfermos del mal de la ideología. No pueden asombrarse porque no hay nada que les interese en el mundo presente y futuro que no haya acontecido ya o sea ya conocido y perfectamente controlado y dominado. El asombro necesita cierta ignorancia (a lo mejor solo los niños se asombran verdaderamente) y cierto deseo que nace de la conciencia de que la vida es maravillosa y sus páginas más bellas todavía están por escribirse. Entonces lo esperamos todo, siempre, de verdad. Pero cuando nos hemos convencido de que hemos llegado finalmente a poseer el secreto de la vida y que conocemos todo lo que hay que conocer bajo el sol, no queda nada que esperar. Los deseos se apagan y comenzamos a morir.

La ideología es la transformación de la idea en realidad. La ideología niega el “espacio” que separa lo ideal de lo real, o bien lo vive como un mal, un pecado, un escándalo. En cambio, la esperanza cultiva y cuida lo real de hoy para que pueda florecer mañana en algo nuevo; y ese “espacio” es el terreno del deseo y de la espera. El ya de la ideología maldice al todavía no. La esperanza, en cambio, lo bendice porque lo vive como el comienzo del cumplimiento de la promesa.

La Biblia es, entre otras muchas cosas, un gran tratado sobre el nacimiento, desarrollo y justificación de las ideologías. Es una sintaxis, y muchas veces una semántica, de la naturaleza tremenda del pensamiento y de la acción ideológica. El pueblo ha visto Jerusalén invadida, el templo convertido en un montón de escombros, y el rey y sus ministros muertos o deportados. Ha creído a los falsos profetas, se ha alimentado de ilusiones, hasta que no ha quedado nada de su reino. Pero ahora, a pesar de todas las evidencias en contra, sigue produciendo ideologías, dando su interpretación de esa ruina. Jeremías solo puede contar otra historia, la de siempre, porque es la única que conoce: «Respondió Jeremías a todo el pueblo: “¿Y no recordaba el Señor y no pensaba en todo el incienso que quemabais en las ciudades de Judá…? El Señor ya no podía soportar vuestras malas acciones, las abominaciones que cometíais… No habéis procedido según su Ley, preceptos y mandatos. Por eso os ha sucedido esa calamidad, que dura hasta hoy"» (Jeremías 44, 20-23).

Llegamos casi al final de nuestro comentario al libro de Jeremías y debemos intentar responder a una pregunta difícil pero ineludible: ¿Y si lo de Jeremías también fuera ideología? ¿Y si la interpretación de Jeremías hubiera resultado verdadera tan solo porque la hizo propia la élite de intelectuales que fijó el canon? ¿Y si el culto verdadero hubiera sido el de la “reina del cielo”, el buen culto de la gente sencilla, de las mujeres humildes y oprimidas? ¿Quién nos dice que Jeremías hablaba en nombre del Dios verdadero mientras sus connacionales lo hacían en nombre de ídolos equivocados? Nadie nos lo puede decir con certeza ni tampoco podemos excluir que algunas de estas cosas ocurrieran realmente. Del mismo modo que nadie puede garantizarnos que Jeremías y los demás profetas bíblicos no fueran simples auto-engañados como todos los falsos profetas, neuróticos convencidos de que oían voces que no existían. ¿No serían las vicisitudes y los conflictos internos del poder religioso de Israel los que consideraron “verdaderos” y buenos los oráculos de algunos profetas y falsos todos los demás? ¿No elegiría la escuela rabínica, en un momento determinado, a Jeremías o a Isaías como profetas, ocultando los oráculos de otros profetas competidores suyos?

Estas preguntas son serias porque están en la raíz de toda la Biblia y de todo humanismo religioso (y tal vez también laico), porque hablan, sencillamente, de esa grandísima experiencia humana que se llama fe. La fe es antes que nada confianza en el relato de una experiencia histórica de la relación entre un pueblo y su Dios. Primero viene la fe y después la experiencia subjetiva de creer en la existencia de Dios. También pueden darse contemporáneamente, pero la primera es la decisiva. Entre otras cosas, porque cuando creer en Dios no es o no se convierte en creer en la palabra de las personas concretas que me han contado a ese Dios dentro de las vicisitudes de su propia historia, esta creencia dura poco, sirve para muy poco, y no incide en la vida y cuando incide solo hace daño. Sin creer antes en el capital narrativo de los padres y madres en la fe, nunca sabremos si la voz que nos llamó un día por nuestro nombre era un fantasma, un ídolo, un auto-engaño o simplemente nada.

Esta fe no es la garantía ni la seguridad de que no estamos creyendo en una historia falsa. La libertad del creyente está precisamente en la posibilidad real de haber creído en un gran engaño colectivo. Aquí está su belleza y su riesgo. La fe puede no ser una ilusión porque es posible que lo sea. Y cuando comenzamos a estar seguros de la imposibilidad de la ilusión ya estamos pisando el terreno de la ideología. Demasiadas personas no consiguen madurar dentro de experiencias colectivas de fe porque no son educadas para habitar ese riesgo existencial. Por eso crecen con una fe demasiado pequeña como para convertirse en personas adultas.

El dios abstracto se hace concreto cuando alguien me cuenta una historia y me dice cuál es el nombre de Dios. En la Biblia, el nombre es también la encarnación de la idea de Dios en una experiencia histórica y concreta, el Logos que viene a habitar entre nosotros. El nombre es una palabra revelada en un encuentro concreto entre un hombre con un nombre (Moisés) y una voz, en las laderas de un monte con un nombre (Horeb), para liberar a un pueblo esclavo en un lugar (Egipto). El nombre significa historia, geografía, comunidad, tradición. Por eso el nombre de YHWH es custodiado en el corazón mismo de la Ley. Es la intimidad de una relación concreta y viva. Se pronuncia sin pronunciarlo.

Entonces, no resulta sorprendente que a las mujeres que hacían «tortas con la imagen de la reina del cielo» (44,19), Jeremías les responda: «Cumplid los votos que habéis hecho de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo. Pero escuchad la palabra del Señor, judíos que habitáis en Egipto: Mirad: Yo juro por mi nombre ilustre – dice el Señor – que ya no invocará mi nombre ninguna boca judía, diciendo “vive YHWH"» (44,26). A la imagen de la reina del cielo impresa en el pan, Jeremías contrapone el nombre. El nombre no es la imagen. En la Biblia, la única imagen verdadera y buena de Dios es el Adam. Pero nosotros no somos el nombre de Dios. Estamos hechos a su imagen, pero no heredamos su nombre.

Este diálogo entre nombre e imagen nos muestra algo importante del humanismo bíblico y de su antropología. La Biblia nos dice que en nuestro ser llevamos impresa la imagen de Dios, pero no llevamos su nombre. A diferencia de las generaciones humanas, el Dios bíblico es un Padre que no imprime su nombre en el de sus hijos. Nos deja nuestro nombre y nos imprime su imagen. Nuestra libertad es tan grande que es también libertad del nombre del Padre pero no de la imagen, que sigue impresa también en los hijos de Caín.

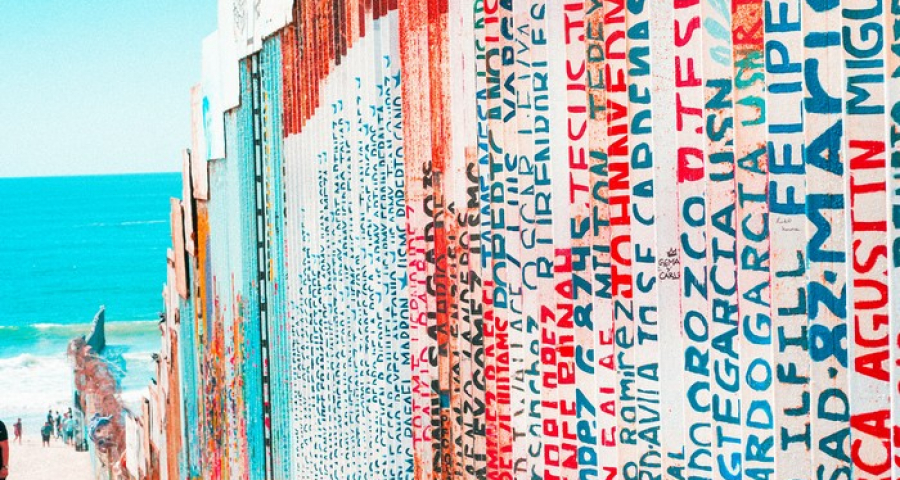

Quien quiera leer la palabra de Dios en la tierra, tiene la Biblia y otros textos sagrados (y profanos: mucha literatura y poesía). Quien quiera oír la voz de Dios, puede escuchar a los profetas. Pero quien quiera ver lo más divino que hay bajo el sol solo tiene que mirar a lo más humano que hay en la tierra: un hombre, una mujer. Para salvar esta altísima dignidad de los seres humanos, la Biblia no nos permite representar otras imágenes de la divinidad. Serían menos hermosas y verdaderas que las que ya tenemos a nuestro alrededor, cada día, cuando nos miramos unos a otros. Cuando apareció en la tierra el primer hombre, el universo comprendió algo más de la imagen de Dios.

El hecho de representar una divinidad en un pan o en una piedra ya le dice al hombre bíblico que el Dios representado es un ídolo. Le dice: la única imagen buena de ese nombre eres tú. Aquí encontramos también una explicación a la pobreza pictórica de la tradición del pueblo de Israel: la prohibición de representar la imagen de YHWH se ha convertido en un freno para representar la imagen de su imagen. No somos Dios, pero nos parecemos tanto a él que la primera y mayor tentación del hombre es hacerse dios a sí mismo y, por tanto, hacerse idólatra de sí mismo.

Estas palabras sobre el “nombre” son las últimas de Jeremías. Después saldrá de escena sin que Baruc nos cuente el final de su vida, tal vez para no arriesgarse a que las vicisitudes de su biografía eclipsaran su palabra no-suya. Con la estupenda bendición de Jeremías a Baruc concluiremos el próximo domingo nuestra búsqueda del alba a medianoche. Mientras tanto, nos detenemos aquí para que el corazón descanse contemplando la imagen más bella bajo el sol, que brilla e ilumina las noches más oscuras del mundo.

descarga el pdf artículo en pdf (58 KB)