El alma y la cítara/7 – Nuestra semejanza humana con Dios, entre un “ciertamente” y un “sin embargo”

Luigino Bruni

Original italiano publicado en Avvenire el 10/05/2020.

«Cuando miro fulgurar en el cielo las estrellas,

pensativo me digo:

¿Para qué tantas luces?

¿Qué hace el aire sin fin, esa profunda

serenidad? ¿Qué significa esta

inmensa soledad? ¿Qué soy yo mismo?».

Giacomo Leopardi, Canto nocturno de un pastor errante de Asia.

La antropología bíblica es un bien común global de la humanidad. El salmo 8 nos lo recuerda, y nos sigue asombrando por su extraordinaria belleza profética.

Algunas personas recuerdan toda la vida el día en que vieron por primera vez el cielo estrellado. Lo habían “visto” antes, pero una bendita noche sucedió algo especial y lo vieron de verdad. Vivieron la experiencia metafísica de la inmensidad y, simultáneamente, advirtieron toda su pequeñez y fragilidad. Se vieron, nos vimos, infinitamente pequeños. Y allí, bajo el firmamento, afloraron otras preguntas distintas, esas que, cuando llegan, marcan una etapa nueva y decisiva de la vida: ¿dónde están y cuáles son mis intereses? ¿y mis problemas? ¿en qué consiste mi vida? ¿cuáles son mis amores y mis dolores? Y después vino la pregunta más difícil: y yo ¿qué soy? Es un día tremendo y bellísimo, que, para algunos, marca el comienzo de la pregunta religiosa y para otros el final de la primera fe y el comienzo del ateísmo – para descubrir, pero solo al final, que ambas experiencias eran parecidas, y que posiblemente hay mucho misterio en la respuesta atea y mucha ilusión en la religiosa, pero entonces no podíamos saberlo. No todos viven esta experiencia. Pero si deseamos vivirla, podemos hacer la prueba y salir de casa una de estas noches más tranquilas y nítidas gracias a estos meses sabáticos, buscar las estrellas, hacer silencio y esperar las preguntas – que, según me han dicho, a veces llegan.

Algunos, además, han vivido otro día decisivo: cuando, siendo infinitamente pequeños, experimentaron que el «Amor que mueve el sol y las demás estrellas» se interesaba por ellos, les buscaba, les hablaba y salía a su encuentro. Ese día es igual de decisivo, porque la experiencia verdadera del día de las estrellas no basta para que la vida religiosa comience. Muchas personas sienten vibrar verdaderamente el espíritu de Dios en la naturaleza y oyen resonar su voz en las noches estrelladas y en muchos otros lugares, pero nunca han oído a esa voz llamarles por su nombre. Otros han tenido un auténtico encuentro personal con la voz interior, pero después no la han sentido viva en el universo entero, no han sentido la emoción de reconocerla en la inmensidad del cosmos. El encuentro entre estos dos días marca el comienzo de la vida espiritual madura, cuando la inmensidad que nos desvela nuestra infinita pequeñez se convierte en un tú más íntimo que nuestro propio nombre.

Creo que el autor del salmo 8 tuvo la experiencia de ambos días. Reconoció la presencia de YHWH en el firmamento infinitamente grande y se sintió infinitamente pequeño. Después intuyó que la voz que le hablaba entre las galaxias era la misma voz que le hablaba en el corazón: «¡Qué glorioso es tu Nombre en toda la tierra! Quiero servir a tu majestad celeste con la boca de chiquillos y criaturas… Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que te ocupes de él?» (8, 2-5). Maravillosos versos. Deberíamos tener el corazón y los estigmas de Francisco para cantarlos.

Asistimos en directo a una experiencia del absoluto. El antiguo poeta advirtió la inmensidad y la pequeñez, pero no se sintió aplastado, y comenzó un nuevo canto: el canto de la humildad (humilitas) verdadera, porque el humus solo nos dice quiénes somos verdaderamente si conseguimos verlo por un instante desde una distancia sideral. La adamah (tierra) solo desvela al Adam cuando se la ve desde lo alto. Esta es la alegría de la verdad finalmente revelada, de una nueva ignorancia que no humilla. La humildad es lo contrario de la humillación. Entonces se experimenta una nueva infancia, una inconmensurable juventud: «Con la boca de chiquillos y criaturas» (8,3).

En el centro del salmo, surge una pregunta: ¡¿qué es el hijo de Adán (Ben Adam: expresión amada por los profetas y los evangelios) frente a tanta inmensidad?! La respuesta es espléndida: a pesar de su insignificancia en comparación con las estrellas y de su pequeñez en el tiempo y en el espacio, tú te ocupas de él, te acuerdas de él. Es como si dijera: si tienes en cuenta, oh Dios, qué es objetivamente el Adam con respecto al universo inmenso, no deberías ocuparte de él; y sin embargo lo cuidas. Y a continuación surge la pregunta necesaria: esta voz que habla en mi interior ¿es la misma que ha hablado entre las galaxias? La respuesta del primer día solo puede ser un sí, ¡en caso contrario el camino no puede comenzar! Pero, con el paso del tiempo, la respuesta se convierte en: quizá. Después vienen los largos años donde la respuesta es: no. Y al final vuelve el sí, pero – cuando vuelve – es un sí dicho con otra profundidad y otra humildad. Entonces nace una nueva maravilla, rebosa la gratitud, y aflora la oración de los últimos tiempos.

En esta tensión entre las estrellas y el corazón, habitados por la misma presencia, está la dignidad del Adam y la de sus hijos e hijas, su gloria y su honra. Cuando perdemos uno de estos dos polos caemos en ideologías varias. Debemos leer el salmo 8 en paralelo con los primeros capítulos del Génesis: «Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó» (Gn 1,27). Este es, tal vez, el versículo de la Biblia que más me gusta. Elohim pone al Adam en el centro del jardín de la creación para que sea su cuidador y responsable. El salmo nos lo repite: «Le has dado poder sobre las obras de tus manos, todo lo has sometido bajo sus pies» (Salmo 8,7). El Adam se convierte en el primer interlocutor de Dios para que, con su reciprocidad, pueda acompañar también la soledad de Dios – hay que leer «no es bueno que el hombre esté solo» (Gn 2,18) junto a otra frase no escrita en la Biblia pero igualmente presente: no es bueno que Dios esté solo.

No me extrañaría que el autor de este antiguo salmo tuviera entre las manos estos versos del Génesis mientras cantaba. Tal vez estuviera meditando y contemplando “qué es el hombre” cuando, en un momento determinado, no pudo contener la emoción y compuso uno de los versos más hermosos acerca del hombre jamás escritos en toda la literatura religiosa y laica. Después de haberlo visto sub specie aeternitatis, después de haber ido con el alma a la luna y de haberlo perdido de vista – tal era su pequeñez – al volver a las palabras del Génesis vio otro hombre. Y pronunció esta obra maestra, que debe ser leída tras unos instantes de silencio: «Sin embargo, lo has hecho poco menos que un dios, de gloria y esplendor lo has coronado» (8,6). Sin embargo: a veces la Biblia sabe encerrar en una humilde locución toda su profecía. Somos efímeros, como la hierba … y sin embargo … «Dice una voz: Grita. Respondo: ¿Qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre: se agosta la hierba, se marchita la flor … Ciertamente hierba es el pueblo» (Isaías 40,6-7). Ciertamente ... y sin embargo. Hemos sido pensados, buscados y amados entre un “ciertamente” y un “sin embargo”. Ciertamente somos efímeros como la hierba, ciertamente infinitamente pequeños, ciertamente infieles y pecadores; y sin embargo somos poco menos que Dios, sin embargo estamos hechos a su imagen y semejanza, sin embargo somos amados, cuidados y esperados como hijos.

Esta es la inmensa antropología bíblica. La literatura antigua conocía la metáfora de la imagen de Dios aplicada al hombre. Pero se le aplicaba al rey, al faraón. La Biblia nos la aplica a cada uno de nosotros, a cada hombre y a cada mujer, a ti y a mí. El Adam, cada Adam, es imagen y semejanza de Elohim; y por consiguiente también nosotros, todos nosotros, lo somos. Esta es la carta magna de toda declaración de derechos del hombre y de la mujer, de los niños y niñas, de la dignidad de la creación. El salmo 8 es un himno a Dios y a la vez un himno al hombre. Exalta a la persona diciéndonos quién es ese Dios cuya imagen lleva, y exalta a Dios diciéndonos quiénes son el hombre y la mujer que lo reflejan. Porque si uno es imagen del otro, cuanto más bello sea el Adam, mejor expresará la belleza de su Creador, y cuanto más libre dejaremos a Dios para ser mejor que nosotros, más bellos seremos nosotros mismos. No se entiende la antropología bíblica fuera de la reciprocidad intrínseca en el símbolo de la imagen.

Pero la belleza y la fuerza de este canto alcanzan su apoteosis si imaginamos al salmista cantando el versículo 6 mientras lee los capítulos tres y cuatro del Génesis: el de la desobediencia y la seducción triunfante de la serpiente, el de Caín y la sangre de Abel, cuyo olor llegaba hasta el salmista. Es demasiado sencillo cantar la gloria y el honor del hombre sin pasar del capítulo dos. El reto decisivo está en seguir cantando cuando, con el paso de los capítulos, llegan las páginas oscuras, muy oscuras, del no y de la ruptura de la armonía hombre-mujer-creación-Dios, las páginas de la expulsión del jardín maravilloso, las páginas de la noche oscura del primer fratricidio de la tierra. Y al llegar allí, no dejar de cantar; seguir cantando con el grito tremendo de Lamek el asesino de niños, con la rebelión de Babel, con los pecados de los patriarcas, con las mentiras y los engaños de Jacob, con el homicidio de las benjaminitas, hasta con el homicidio de David y las infidelidades de Salomón y de casi todos los reyes de Israel. No dejar nunca de cantar: «Ciertamente ... Y sin embargo lo has hecho poco menos que un Dios».

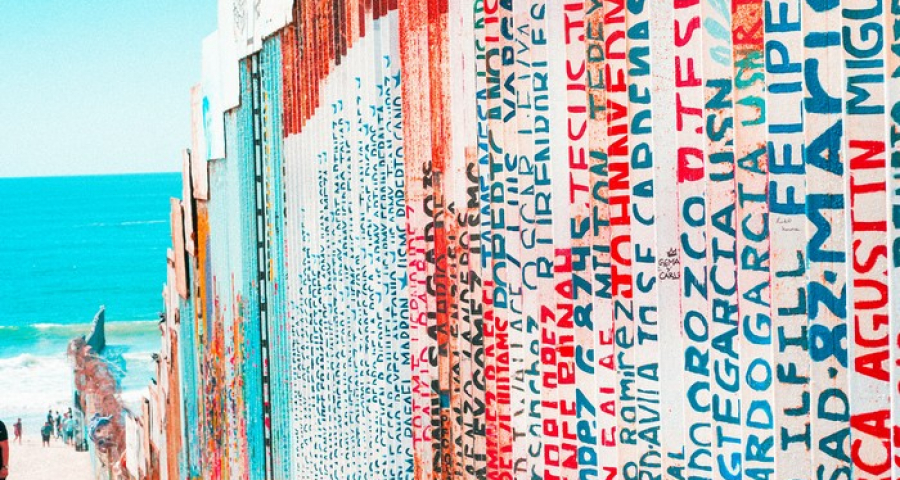

Toda la fuerza de la antropología bíblica se desencadena cuando somos capaces de superar el dolor y la vergüenza y repetimos “ciertamente … y sin embargo” no solo delante del firmamento sino también en las cárceles, en las mezquindades, en las violencias, en los bajos fondos de Calcuta, en los viacrucis que conducen al Gólgota. No hay condición humana que no esté encerrada entre el “ciertamente” y el “sin embargo”. Nadie queda fuera. La Biblia no ha tenido miedo de contarnos los pecados y las bajezas de sus hombres, porque creía verdaderamente en la imagen de Elohim. Cada vez que escondemos en nuestras historias las páginas más oscuras, es que hemos dejado de creer que somos imagen.

Caín borró su fraternidad, y sus hijos la siguen borrando cada vez que matan a Abel. Pero no pudo borrar la imagen - ¿y si la “señal” de Caín fuera precisamente la imagen de Elohim? «Señor, dueño nuestro, ¡qué glorioso es tu Nombre en toda la tierra!» (8,10).