Commenti - La vecchia idea del benessere, la nuova realtà

di Luigino Bruni

pubblicato su Avvenire il 28/07/2013

Perché sempre più gente corre nei parchi, pedala lungo le strade, fa ginnastica ballando gioiosamente in gruppo sulle spiagge? Per diverse buone ragioni, ma è certo che il nostro corpo non ha ancora capito che il mondo è cambiato – almeno in molte parti del pianeta –, e continua a renderci piacevoli cibi grassi e calorici, e meno attraenti verdure e cibi magri. E si capisce bene, se pensiamo che per un centinaio di migliaia di anni (se vogliamo limitarci al giovane homo sapiens) abbiamo vissuto in un ambiente povero di calorie essenziali per cacciare, riscaldarsi, fuggire dai predatori, sopravvivere.

Perché sempre più gente corre nei parchi, pedala lungo le strade, fa ginnastica ballando gioiosamente in gruppo sulle spiagge? Per diverse buone ragioni, ma è certo che il nostro corpo non ha ancora capito che il mondo è cambiato – almeno in molte parti del pianeta –, e continua a renderci piacevoli cibi grassi e calorici, e meno attraenti verdure e cibi magri. E si capisce bene, se pensiamo che per un centinaio di migliaia di anni (se vogliamo limitarci al giovane homo sapiens) abbiamo vissuto in un ambiente povero di calorie essenziali per cacciare, riscaldarsi, fuggire dai predatori, sopravvivere.

I tempi di cambiamento dell’organismo umano sono molto più lunghi dei mutamenti sociali e culturali. E così, se oggi vogliamo vivere bene dobbiamo correggere i segnali naturali del corpo con attività che consumano quelle calorie che assumiamo in eccesso, cambiando artificialmente stili alimentari, sottoponendoci a diete decennali che ormai assorbono molte risorse individuali e sociali.

Anche il nostro corpo economico-sociale mangia e beve troppe cose che gli fanno male, troppi grassi e zuccheri e pochissime verdure, ma non ha iniziato a correre né a fare diete. I nostri genitori e nonni sono stati gli ultimi eredi di un mondo caratterizzato dalla scarsità assoluta, in cui costante era la minaccia delle carestie e della fame. Così quando in quella cultura si rappresentava il benessere, i suoi simboli erano l’abbondanza, il grasso e soprattutto l’aumento delle cose, in numero e dimensioni, per i singoli (casa, auto...) e per le comunità (dai campanili ai grattacieli).

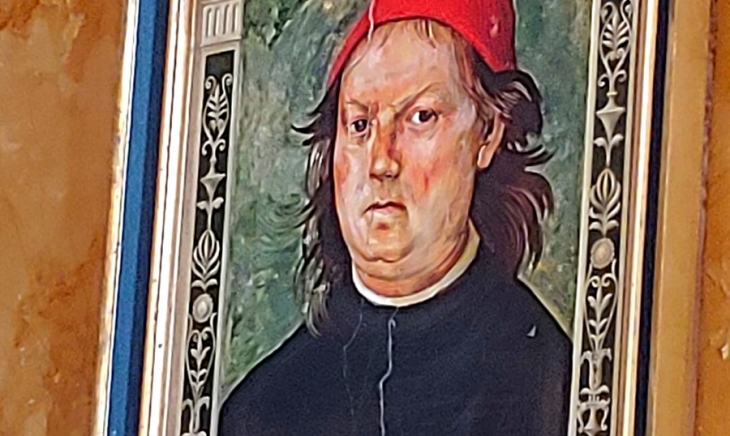

L’arte, anche quella sacra, rappresentava le persone ricche o sante in sovrappeso. Le canzoni, la religione, il lavoro, i miti erano espressione di un "già" di scarsità e di un "non ancora" di abbondanza, e l’etica era necessariamente tutta costruita sull’accontentarsi e apprezzare il poco. In quella cultura non c’era festa senza eccesso di cibo, di vestiti e di spreco vistoso. Si celebrava così il dove si voleva andare, si alimentavano i sogni di benessere dei poveri, che si sentivano almeno in quei giorno (quasi) come i ricchi. E quei sogni hanno spinto avanti il mondo, perché erano sogni veri e potenti. Se non sappiamo ascoltare l’eco di questa cultura, non capiamo, ad esempio, le nostre nevrosi nei confronti del cibo, o perché continuiamo ad accumulare cose e vestiti negli armadi (qualcuno ha stimato che in un’abitazione media si possono superare i 30.000 oggetti). Questa cultura, però, non associava soltanto il benessere all’abbondanza; lo legava anche alla diminuzione delle relazioni sociali, perché troppo intrecciate con rapporti ineguali e gerarchici, soprattutto per i poveri e per le donne.

Da qui nasce anche la cultura dell’appartamento, che divenne il sogno della giovane coppia che finalmente si emancipava da famiglie patriarcali popolate da troppi padroni, e si costruiva il proprio nido, appartato, nell’intimità dell’agognata libertà da quelle relazioni. Lo sviluppo dei mercati è stato anche visto – e non a torto – come una liberazione da relazioni comunitarie stringenti, da legami che a volte venivano percepiti come lacci. «Che torto ti ho fatto perché tu mi abbia abbandonato? Forse che quell’altro lavora meglio di me», scriveva Luigi Einaudi descrivendo il dialogo tra un ciabattino e un suo compaesano che aveva cambiato negozio (Lezioni di politica sociale, 1949). Siamo stati educati nel paradigma del "buono" associato al "grasso", del benessere legato al molto, del meglio sinonimo del "di più", della crescita misurata con l’aumento delle cose possedute individualmente o come famiglia. Questo abbiamo augurato ai nostri figli. Oggi l’ambiente non sostiene più questo umanesimo della quantità, e, d’altro canto, quei beni relazionali che ieri erano abbondanti al punto da percepirli come dei mali – e a volte lo erano realmente – stanno diventando i beni più scarsi, ricercati, preziosi.

Tanti darebbero interi patrimoni per un incontro di vera gratuità, (e non di rado li dilapidiamo anche per la gratuità finta, tanto la bramiamo). Tuttavia, i codici simbolici e comunicativi della politica, dell’economia, dei media, della pubblicità (anche di quella rivolta ai bambini, tutta centrata sul cibo e sulle cose) sono ancora quelli del vecchio mondo, e ci spingono al consumo di "cose" e ad auto-produrre solitudine. E, come logica conseguenza di questo rapporto squilibrato, non facciamo abbastanza per lo scandalo epocale della troppa gente che ancora vive malissimo e muore di fame. Dovremmo aggiornare presto il nostro vocabolario della vita buona, a partire dalla scuola. Non dico di non studiare più Verga, Rabelais o Dickens, né abbandonare le fiabe classiche legate al mondo della mancanza di merci e di cibo. Dovremmo però affiancare altre immagini e simboli a questi grandi "luoghi" educativi, che associno in modo non banale e buonista il benessere alle relazioni, alla crescita in gratuità e in libertà. Li troveremmo anche nei classici, ma dobbiamo lavorare di più per inventarne di nuovi, e non vivere di rendita anche in campo educativo e culturale.

Qualcosa si vede già, ma non è sufficiente. Ci servono molte più storie sulla ricchezza delle relazioni, che abbiano la forza di quelle che nei tempi della scarsità e della fame ci facevano sentire i sapori delle salsicce e vedere il luccichio dei gioielli. Servono altri Paesi della cuccagna, ma capaci come quelli di farci sognare, desiderare. Il nostro tempo parla molto di relazioni, ma non abbiamo ancora scritto nuovi miti e grandi narrative capaci di commuovere i cuori e muovere i passi all’azione individuale e collettiva. Eppure è fin troppo evidente che l’Europa, soprattutto quella del Sud, ritroverà la sua via al ben-essere e al ben vivere, anche economico, se riscriveremo l’immaginario collettivo del benessere. E anche di quello del cibo, se è vero che niente come il mangiare dice la qualità delle relazioni in una famiglia e in una comunità – il primo segnale della povertà relazionale del nostro tempo è la cultura del panino solitario (vedremo se all’Expo2015 sapremo mettere la relazione al centro del "nutrire il pianeta").

L’Europa può farcela, perché ha una straordinaria storia di successi civili ed economici nati da comunità reali, da territori fertili, da gente che sapendosi incontrare nella diversità ha saputo inventare democrazia e mercati. E se vuole può reinventarli anche oggi. Il portafoglio più importante non è mai stato, né è, quello dei titoli, ma quello dei nostri rapporti, soprattutto durante le crisi. «Un artista non è mai povero», esclamava Babette al termine del suo meraviglioso pranzo. In realtà l’arte di Babette non era soltanto quella culinaria, era anche l’arte delle relazioni. I beni, anche quelli economici, sono importanti, ma diventano benessere solo nella convivialità, quando le merci sono veicolo di incontri, ponti e non muri. Parliamo allora meno dei beni che consumiamo e più di noi, alziamo gli occhi da vivande e oggetti e incrociamo quelli degli altri.

Tutti i commenti di Luigino Bruni su Avvenire sono disponibili nel menù Editoriali Avvenire