Opinioni - L’economia che mette al centro la dignità della persona. Non rendite e assistenza, ma reciprocità e responsabilità

di Luigino Bruni

pubblicato su Avvenire il 24/05/2017

Uscire dalle trappole di povertà è stato sempre estremamente difficile. E questo perché la povertà economica si manifesta come una assenza di reddito, ma quel reddito che manca dipende da una carenza di capitali: capitali sociali, relazionali, familiari, educativi, etc. E quindi se non agisco sul piano dei capitali, i flussi di reddito non arrivano, e se arrivano si disperdono, non fanno uscire le persone dalla condizione di povertà, e non di rado la peggiorano – quando quel denaro finisce nei posti sbagliati, come le slotmachines e i gratta-e-vinci.

Uscire dalle trappole di povertà è stato sempre estremamente difficile. E questo perché la povertà economica si manifesta come una assenza di reddito, ma quel reddito che manca dipende da una carenza di capitali: capitali sociali, relazionali, familiari, educativi, etc. E quindi se non agisco sul piano dei capitali, i flussi di reddito non arrivano, e se arrivano si disperdono, non fanno uscire le persone dalla condizione di povertà, e non di rado la peggiorano – quando quel denaro finisce nei posti sbagliati, come le slotmachines e i gratta-e-vinci.

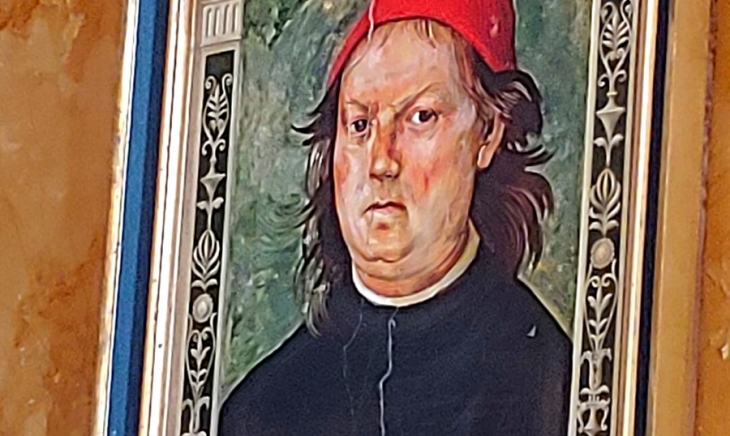

Tutto questo il carisma francescano lo ha sempre saputo, e lo sa ancora. Nelle varie forme che ha assunto la cura francescana delle povertà, una grande attenzione è stata sempre riservata ai capitali delle persone e delle comunità, che sono sempre azioni, investimenti e accumulazioni che durano anni, e sono sempre molto costosi e dall’esito incerto. Senza prendere sul serio questa dimensione della sapienza francescana, non capiamo come mai dai frati dell'Osservanza nacquero nella seconda metà del '400 i cosiddetti monti di Pietà, delle proto-banche di micro-credito che avevano l'obiettivo di far uscire i poveri da condizioni di vulnerabilità economica. Vale la pena parlarne e offrire un contributo al dibattito nel momento in cui nel sostenere il "reddito di cittadinanza" il Movimento 5 Stelle si è accostato ai francescani. Quei francescani, non diedero vita a degli enti assistenziali (potevano farlo e tanti lo facevano) ma a dei contratti, a dei prestiti, che impegnavano i beneficiari alla responsabilità e quindi alla restituzione del prestito. Erano certamente istituzioni umanitarie perché avevano come scopo la lotta alla povertà e l’inclusione sociale, ma quel carisma suggerì loro strumenti più sofisticati dell’elemosina, strumenti basati sul registro della reciprocità.

Sta proprio nella reciprocità la questione decisiva, che coinvolge le povertà e coinvolge il lavoro. Quando una persona fuoriesce dalla rete di rapporti di reciprocità di cui è composta la vita civile e economica e si ritrova senza lavoro e quindi senza reddito, la malattia che si crea nel corpo sociale è la rottura di relazioni di reciprocità. Il reddito da lavoro (stipendi, salari) è il risultato di una relazione tra persone o istituzioni legate da vincoli reciproci: A offre una prestazione lavorativa a B, e B ricambia offrendo reddito ad A. Quando, invece, i redditi non nascono da rapporti mutuamente vantaggiosi, abbiamo a che fare con relazioni sociali malate o quantomeno parziali, che si chiamano rendite o assistenza, dove i flussi di reddito sono sganciati da relazioni reciproche. Ecco perché la tradizione francescana affermava che ‘quando c’è un povero in città è tutta la città che è malata’, perché un membro del corpo sociale si isola dal flusso che lo lega a tutti gli altri, e inizia la cancrena.

Si comprende allora che il principale rischio nei processi di lotta alla povertà, si annida proprio nel trascurare la dimensione della reciprocità. Quando percepisco un reddito senza che prima o simultaneamente ci sia una mia prestazione a vantaggio di qualcun altro, quel reddito raramente mi aiuta ad uscire dalle trappole in cui mi trovo, perché continuo ad essere un povero con un po’ di reddito per sopravvivere. Per lasciare la condizione di povertà, per affrancarmi dall’indigenza, devo reinserirmi in rapporti sociali di mutuo vantaggio. Tutti sappiamo che 500 euro ottenuti lavorando e 500 euro ottenuti grazie a un assegno sociale, sono due faccende completamente diverse: sembrano uguali ma è il sapore della dignità e del rispetto ad essere molto diverso. Il primo reddito è espressione di una relazione che l’economista napoletano Antonio Genovesi chiamava di “mutua assistenza”; il secondo assomiglia molto alla mancia che diamo a un figlio prima che inizi a lavorare, e nessuno genitore responsabile vuole che il figlio sopravviva per molto tempo con le mance che gli dà. E’ allora molto francescano l’articolo 1 della Costituzione italiana, che fonda la nostra democrazia sul lavoro. In una società in cui i poveri erano molti più di oggi, la Costituzione ha voluto indicare l’unica via civile possibile alla lotta alla povertà: il lavoro, la grande rete che ci lega gli uni con gli altri in rapporti di pari dignità.

Inoltre, se la povertà è assenza di capitali che si esprime in assenza di reddito, i capitali più importanti non sono faccende individuali ma comunitarie e sociali. E quindi i beni pubblici e i beni comuni sono parte integrante della ricchezza e dei capitali delle persone, che pesano come e più del conto in banca.

Quando vedo una persona in condizione di povertà, se voglio veramente curarla, debbo sanare le sue relazioni, perché la povertà è una serie di rapporti malati. Il lavoro per tutti è la terra promessa della Costituzione, molto più esigente del reddito per tutti. Una promessa-profezia che oggi assume un significato ancora più importante di allora, perché c’è una ideologia globale crescente che nega la possibilità di lavoro per tutti, nel tempo della robotica e dell’informatica. La vera minaccia che è di fronte a noi è rinunciare a fondare le democrazie sul lavoro, accontentandoci di società nelle quali lavorano il 50 o 60% delle persone in età attiva e a tutti gli altri verrà consentito di sopravvivere con un reddito di cittadinanza, dando vita ad una vera e propria società dello scarto, magari scambiata come solidarietà. Questa terra del lavoro parziale non può, non deve essere la terra promessa.

Chi oggi, allora, continua a pensare di combattere la povertà con qualche centinaia di euro erogati ai singoli individui, dimentica la natura sociale e politica della povertà, e ricade in visioni individualistiche e non-relazionali. Per combattere le antiche e nuove povertà dobbiamo riattivare la comunità, le associazioni della società civile, la cooperazione sociale, e tutti quei mondi vitali nei quali le persone vivono e fioriscono.

Infine, Francesco d’Assisi oggi ci direbbe, forse, due altre cose. La prima riguarda la parola povertà: Francesco la chiamava ‘sorella’, la vedeva come una strada di felicità e di vita buona. I francescani hanno scelto liberamente la povertà per liberare chi la povertà non l’ha scelta ma la subisce. Sapevano che non tutte le povertà sono cattive, perché la povertà è anche una parola del vangelo: ‘beati i poveri’. E quindi oggi userebbero parole diverse per la povertà cattiva e non scelta (esclusione, indigenza, vulnerabilità economica …), e ci aiuterebbero a stimare la bella povertà scelta nella condivisione e nella sobrietà generosa. Infine, ci ricorderebbero che la prima cura della povertà è l’abbraccio del povero. Francesco iniziò la sua vita nuova abbracciando e baciando il lebbroso a Rivotorto. Possiamo immaginare mille misure contro la ‘povertà’, possiamo dare loro reddito e far nascere nuove istituzioni che se ne occupino, ma se non torniamo a guardare e abbracciare i poveri delle nostre città, siamo molto lontani da Francesco e dalla sua fraternità.