Commenti - Una Giornata Onu che molto parla di noi

di Luigino Bruni

pubblicato su Avvenire il 20/03/2014

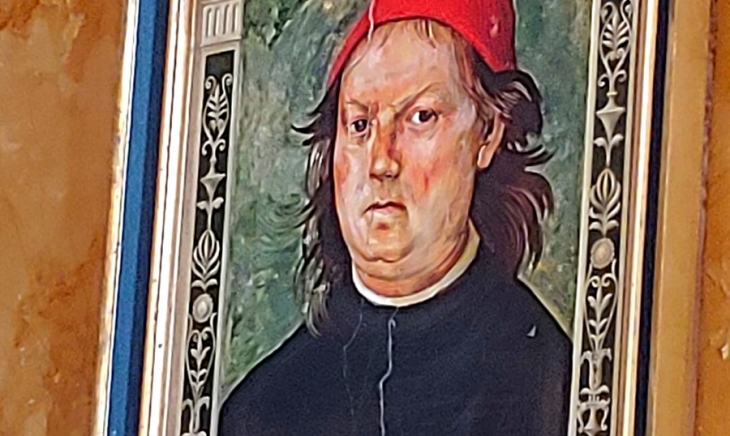

Quando nel 2012 l’Assemblea dell’Onu istituì la «Giornata internazionale della felicità» non era cosciente, con ogni probabilità, che la patria della felicità vista come obiettivo dei governi e dei popoli fosse l’Italia. L’idea di felicità come scopo della vita è antica quanto l’umanità (o almeno quanto la filosofia greca); ma la sfida che la felicità possa essere «l’oggetto dei buoni prìncipi», come recita il sottotitolo libro di Ludovico Antonio Muratori, "Della pubblica felicità" (1749), è faccenda latina, italiana. Lo stesso «diritto alla ricerca della felicità» (1776), che l’Onu pone al centro della Giornata, fu una gemmazione americana di un movimento europeo, molto latino, moltissimo napoletano.

Quando nel 2012 l’Assemblea dell’Onu istituì la «Giornata internazionale della felicità» non era cosciente, con ogni probabilità, che la patria della felicità vista come obiettivo dei governi e dei popoli fosse l’Italia. L’idea di felicità come scopo della vita è antica quanto l’umanità (o almeno quanto la filosofia greca); ma la sfida che la felicità possa essere «l’oggetto dei buoni prìncipi», come recita il sottotitolo libro di Ludovico Antonio Muratori, "Della pubblica felicità" (1749), è faccenda latina, italiana. Lo stesso «diritto alla ricerca della felicità» (1776), che l’Onu pone al centro della Giornata, fu una gemmazione americana di un movimento europeo, molto latino, moltissimo napoletano.

Thomas Paine, uno dei padri della rivoluzione americana, riconosce a Giacinto Dragonetti, aquilano discepolo di Antonio Genovesi e autore dell’importante e dimenticato trattato "De le virtù e de i premi" (1766), la paternità dell’idea fondamentale sul rapporto tra felicità e libertà. Nel suo influente libro "Common sense" (1776), Paine riporta infatti il seguente brano tratto da Dragonetti: «La scienza dei politici consiste in trovare il vero punto, fin cui gli uomini possano essere felici, e liberi».

Quindi questa giornata dovrebbe essere un’occasione anche per riflettere sulla tradizione civile ed economica italiana, sulla nostra vocazione come Paese. L’Italia inizia la riflessione moderna sull’economia e sul progresso, mettendo al centro della nuova società moderna proprio la felicità, affiancandole però immediatamente l’aggettivo «pubblica», un aggettivo qualificativo importante, che ricollegava l’Italia moderna con la tradizione medioevale del bene comune. La felicità pubblica può anche essere letta come una declinazione moderna del Bene comune, attorno al quale si era costruita l’intera civiltà medioevale, Umanesimo incluso.

Quali sono allora gli spunti che ci provengono oggi da questa antica e moderna tradizione? Innanzitutto la via latina alla felicità (pubblica) ci dice che i simboli della felicità non sono né lo "smile" né l’aquilone, ma quelli molto più profondi e civilmente rilevanti che usavano già i romani nel retro delle monete dove incidevano l’espressione felicitas publica: le donne, la campagna fertile, gli strumenti del lavoro e, soprattutto, i bambini. Dobbiamo oggi proteggere la felicità, questa grande parola, dall’happiness, troppo spesso associata al piacere, al divertimento, se non al frivolo. Tanto che oggi alcuni filosofi di lingua inglese non usano più la parola happiness ma human flourishing (fioritura umana) per esprimere quanto voleva dire l’antica parola latina felicitas o quella greca eudaimonia.

Questa felicità, allora, si pone al cuore del patto politico, riguarda la fioritura delle persone e dei popoli e il loro ben-vivere. Ha poco a che fare con i centri benessere e con i massaggi, e molto con i parlamenti, con le scuole, con le famiglie, con le virtù civili. Non dimentichiamo che felicità ha la stessa radice di fertile, femmina e feto.

Un altro messaggio riguarda il lavoro. La felicità senza lavoro è spesso solo illusione, se non oppio dei popoli, o inganno quando viene promessa da facili vincite nell’azzardo o da speculazioni finanziarie. La patria della nuova ricerca della pubblica felicità fu in origine soprattutto il Regno di Napoli, periferia, provincia, del grande e multinazionale Regno dei Borboni: la nuova pubblica felicità non può che passare dal Sud, e dalle tante periferie del nuovo Regno-Impero, reimparando a creare lavoro. Ci salviamo solo lavorando.

Infine, in una fase dell’Occidente in cui il narcisismo sta diventando una vera e propria pandemia, la tradizione della pubblica felicità ci ricorda che esiste un nesso imprescindibile fra vita buona e rapporti sociali: non si può essere veramente felici da soli perché la felicità nella sua essenza più profonda è un bene relazionale. Si coglie allora che la felicità deve essere invocata soprattutto come strumento di critica allo status quo e alla vena edonistica che fin dall’antichità ha sempre attraversato la nostra civiltà, e che è diventata dominante in tutti i tempi del declino e della decadenza. Deve allora spingerci a prendere coscienza che non basterà riportare il Pil in zona positiva per poter dire veramente che «la nottata è passata».

Solo quando ricominceremo a creare buon lavoro, soprattutto per i giovani, la nottata volgerà verso l’alba. Tutti gli altri indicatori vanno presi con forte senso critico, perché spesso nascondono manipolazioni. Compresi gli indicatori di felicità individuale (e ne stanno sorgendo qua e là) che non siano accompagnati da indicatori di felicità pubblica, che si misura con la qualità delle relazioni nelle nostre città, con lo stato di salute dei nostri territori e della custodia dei beni comuni, con la qualità delle scuole, e ancora, e soprattutto, con la quantità e qualità del lavoro (non tutto il lavoro è buono).

Infine, ma non per ultimi, i bambini. La felicità pubblica ha bisogno di bambini. Perché il primo segnale di un popolo depresso e intristito è rinunciare a mettere al mondo figli e figlie, per paura del non-lavoro, del futuro. Ma più forte della morte è l’amore. Buona festa della pubblica felicità a tutti.