En estos tiempos de grandes y nuevas migraciones, todos debemos aprender a leer estos fenómenos con las categorías adecuadas y actuar en consecuencia.

Luigino Bruni

Publicado en pdf Città Nuova (76 KB) nº 11/2017

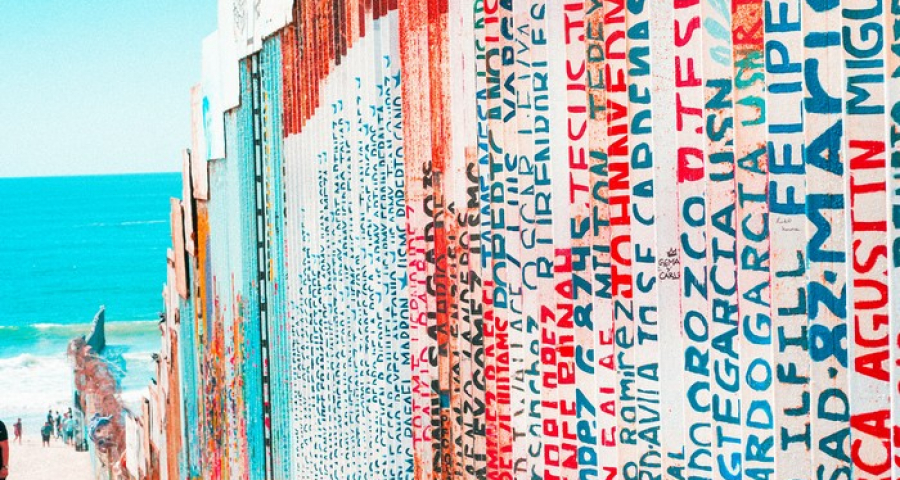

En estos tiempos de grandes y nuevas migraciones, todos debemos aprender a leer estos fenómenos con las categorías adecuadas y actuar en consecuencia. Por lo general, incluso las personas predispuestas hacia el gran valor de la acogida se quedan en la superficie y se detienen demasiado pronto.

En estos tiempos de grandes y nuevas migraciones, todos debemos aprender a leer estos fenómenos con las categorías adecuadas y actuar en consecuencia. Por lo general, incluso las personas predispuestas hacia el gran valor de la acogida se quedan en la superficie y se detienen demasiado pronto.

Por ejemplo, haciendo referencia a la experiencia de la emigración de nuestros abuelos a Europa o América, decimos que debemos acoger a los inmigrantes porque no hace mucho nosotros también fuimos emigrantes. Citamos la acogida al forastero como un principio de todas las grandes civilizaciones del pasado, escrito en los libros sagrados de las religiones. El huésped es sagrado y hay que acogerle y hacerle los honores.

Polifemo es condenado por la cultura mítica griega porque en lugar de acoger a sus huéspedes, los devora. En la Biblia, Abraham y Sara acogen en el encinar de Mambré a tres hombres que les anuncian la llegada de Isaac, hijo de la promesa. Esos mismos tres hombres continúan su viaje y llegan a Sodoma, donde en lugar de acogida encuentran muerte y por eso la ciudad se hace maldita. En la Carta a los Hebreos, culmen del Nuevo Testamento, encontramos una de las frases más bellas al respecto: «No os olvidéis de la hospitalidad; gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles».

Otras veces, se activan los registros de la compasión y la pietas humana. Nuestro corazón se compadece y se conmueve con las escenas de sufrimiento que rodean muchas experiencias de los inmigrantes. Estos valores, principios y sentimientos son nobles y buenos, pero no son suficientes para crear una cultura compartida y sostenible de la acogida. Las emociones, los recuerdos, los antiguos principios que invocamos son demasiado frágiles y manipulables por la opinión pública, hoy más agresiva, ideológica y miope que nunca. ¿Qué le falta a nuestra narrativa de las migraciones? Le falta el gran principio de la reciprocidad y el mutuo provecho.

Cuando nuestros abuelos llegaron a América o a Bélgica, enriquecieron a aquellos países y, al mismo tiempo, mejoraron ellos mismos y sus familias. No había grandes asociaciones de acogida, pero aquellos emigrantes realizaron auténticos milagros cívicos y económicos simplemente trabajando, haciendo empresas, cooperando con las gentes del lugar por mutuo provecho. Si no vemos a las personas que llegan hasta nosotros como potenciales aliados en el trabajo y en la vida civil, los sentimientos, por buenos que sean, no producirán un vínculo suficientemente robusto ante las inevitables dificultades de toda acogida verdadera. Porque la cuerda de la reciprocidad y el mutuo provecho, además de ser más digna y respetuosa para todos, es mucho más fuerte que la cuerda de los sentimientos, los recuerdos y las emociones.

No deberíamos sentirnos generosos o mejores que las personas que acogemos. Tan solo deberíamos descubrir en el rostro del otro los rasgos de un aliado que puede ayudarnos también a nosotros. Entre otras cosas, el principio de acogida de las sociedades pasadas se basaba también en la racionalidad y el interés a largo plazo: en sociedades que eran en parte nobles y en parte emigrantes, todos podían encontrarse en condiciones de tener que emigrar. Por tanto, poner la ley de la acogida al forastero como piedra angular era “conveniente” para todos: para los otros, para nosotros, para sus hijos y para nuestros hijos. La cooperación da frutos si las personas que cooperan son distintas: sin biodiversidad, la cooperación civil y comercial es pequeña. En un mundo de personas demasiado parecidas, el mercado es de poca ayuda.

En la Biblia encontramos también palabras importantes para las comunidades emigrantes, que tienen que vivir en otro país. El profeta Jeremías escribió una espléndida carta a los deportados en Babilonia. El contexto era muy distinto, pero sus palabras parecen escritas para los emigrantes que van a otro país. Escribía: «Edificad casas y habitadlas; plantad huertos y comed su fruto; tomad mujeres y engendrad hijos e hijas: casad a vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos… Multiplicaos allí y no mengüéis» (29, 1-6).

Estas palabras nos siguen aturdiendo por su fuerza y su belleza. Edificar casas. Casarse, tener hijos, plantar huertos. En definitiva: amar y trabajar.

Al trabajar florece esa solidaridad-fraternidad verdadera entre trabajadores que hablan lenguas distintas pero saben que pueden entenderse con las manos, con las lágrimas y con el sudor del trabajo.

La amistad con los nuevos inmigrantes puede nacer y renacer si somos capaces de trabajar juntos.