En un momento determinado, en la civilización occidental apareció una idea nueva e imprevisible: una sociedad meritocrática era finalmente posible y esta era la business community

Luigino Bruni

Original italiano publicado en Corriere Buone Notizie el 19/12/2019

La meritocracia supone hoy la legitimación ética de la desigualdad. En el siglo XX, en Europa combatimos la desigualdad como un mal. En el siglo XXI ha sido suficiente cambiarle el nombre (meritocracia) para que la desigualdad pasara de ser un vicio a una virtud pública. Es un destino extraño, si pensamos que la meritocracia se presenta – y así ha sido – como una lucha contra la desigualdad. Es extraño que los fanáticos de la meritocracia sean personas que, de buena fe, desean una sociedad mejor y más justa.

A la meritocracia se le puede aplicar lo que decía hace cien años el filósofo alemán Walter Benjamin: «El cristianismo en la época de la Reforma mudó en capitalismo». La meritocracia, antes de convertirse en un dogma económico, era una categoría religiosa y teológica. Las expresiones «lucrar méritos», «ganarse el paraíso» y otras parecidas han ocupado el centro de la piedad cristiana, y siguen acompañando todavía hoy la vida de los católicos. En la Biblia ya estaba presente una determinada idea del mérito, pero fue sobre todo en el encuentro con la ética griega y romana donde parte del cristianismo se transformó en una ética del mérito y de las virtudes, hasta llegar a pensar que para declarar santo a un cristiano es necesario demostrar que ha practicado virtudes heroicas. Sin embargo, la ética bíblica y evangélica es distinta: la excelencia no está en las virtudes sino en el agape, que no forma parte de las virtudes estoicas ni de las aristotélicas. Desde hace unos años la meritocracia ha salido de los debates de las aulas de las facultades de teología, ha olvidado las disputas doctrinales de Pablo, Agustín, Pelagio y Lutero y ha entrado en las aulas más elegantes y modernas de las escuelas de negocios, donde se abordan estos temas sin tener suficientes competencias teológicas.

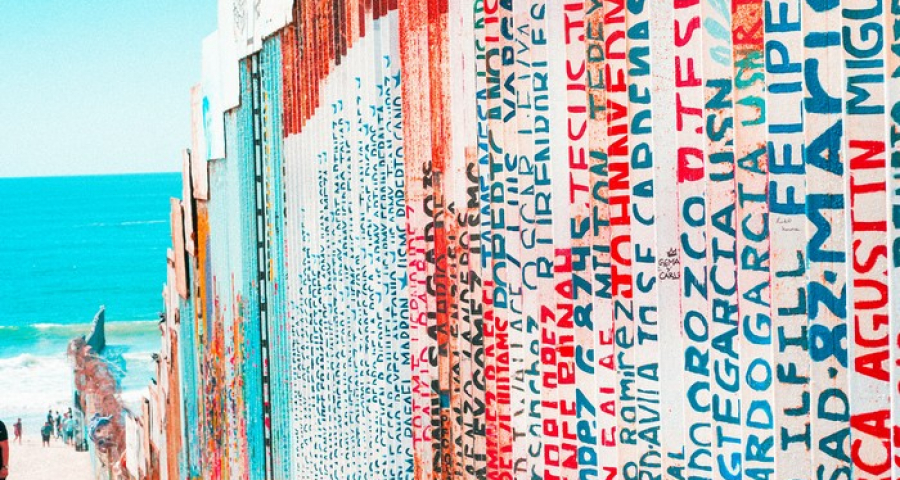

La meritocracia tiene raíces antiquísimas y profundas. Una veta profunda de las civilizaciones humanas siempre ha pensado que en algún lugar debía existir un orden que recompensara a cada uno en base a los méritos que había adquirido y lo castigara por las culpas cometidas y acumuladas. En general, este orden era concebido como sobrenatural y pospuesto a una vida futura, puesto que era demasiado evidente que en esta tierra semejante orden no existía ni había existido nunca. Pero en un momento determinado, dentro de la evolución de la civilización occidental apareció una idea totalmente nueva e imprevisible, según la cual una sociedad meritocrática era al fin posible aquí y ahora. Sencillamente porque esa sociedad, en realidad, ya existía: era la business community, cuya expresión más madura eran las grandes empresas y los bancos. Allí los méritos eran cuantificables, medibles y ordenables en una escala, de manera que a cada uno le correspondía lo suyo, ni más ni menos. Lo “suyo” en méritos y, claramente, en deméritos. Esta operación-promesa ha convencido mucho y a muchos, porque se presentaba y se presenta como una forma superior de justicia (con respecto a la ordinaria y común). De este modo, en pocos años, la meritocracia ha emigrado desde la business community a toda la sociedad civil, desde la política a la escuela, desde la izquierda a la derecha, desde la sanidad a las ONG, y está amenazando incluso a las comunidades eclesiales. Se trata de una gran operación ideológica, una de las más amplias de nuestro tiempo, que se basa en un enredo, ético y antropológico, tan evidente como no dicho: que nuestros méritos y deméritos son evidentes, fáciles de ver, ordenar, medir y premiar.

Otra hipótesis, arbitraria, consiste en considerar que el mercado es capaz de premiar los méritos, callando que una virtud fundamental del mercado, un rasgo esencial del buen empresario, es saber convivir con consecuencias no asociadas a méritos ni a culpas propias o ajenas. Un grave vicio del mercado consiste en pretender que los resultados propios son consecuencia de los méritos propios y no a los que aquellos con quienes interactuamos nos quieren reconocer y remunerar. Pero hay más. Nosotros sabemos que descubrimos nuestros méritos más valiosos cuando nos enfrentamos a una enfermedad, un luto o una separación. Son verdaderamente pocos los méritos que transitan por la esfera económica, puesto que las empresas, en realidad, no están interesadas en nuestros méritos más profundos y verdaderos. No quieren nuestra humildad ni nuestra mansedumbre, porque nos quieren «triunfadores» e invulnerables. No quieren nuestra misericordia ni nuestra compasión, virtudes y bienaventuranzas que no comprenden, y si las comprendes, las temen. No nos lo dicen, pero las empresas quieren poco de nosotros, porque intuyen que si nos pidieran mucho nosotros daríamos demasiado, y nos haríamos tan libres que dejaríamos de ser dirigibles y de estar orientados por los objetivos empresariales. Para terminar, la meritocracia es un mecanismo ideológico que nos libera de nuestra responsabilidad con respecto a los pobres. Un corolario necesario de la meritocracia es la interpretación de la pobreza como culpa. Si el talento es antes que nada mérito (este es el gran axioma de la meritocracia), la falta de talento se convierte en demérito, y por consiguiente la pobreza se convierte en culpa. El último residuo del estado del bienestar europeo será borrado cuando finalmente nos dejemos convencer de que los pobres son culpables de su pobreza. A ellos los dejaremos en la culpa de su desventura, y nosotros dormiremos tranquilos en nuestros méritos y en nuestra irresponsabilidad.