Storia - Prende forma il progetto collettivo di conoscenza delle realtà di microcredito nate nel '400 su spinta dei francescani

di Luigino Bruni

Pubblicato su Avvenire il 11/02/2025

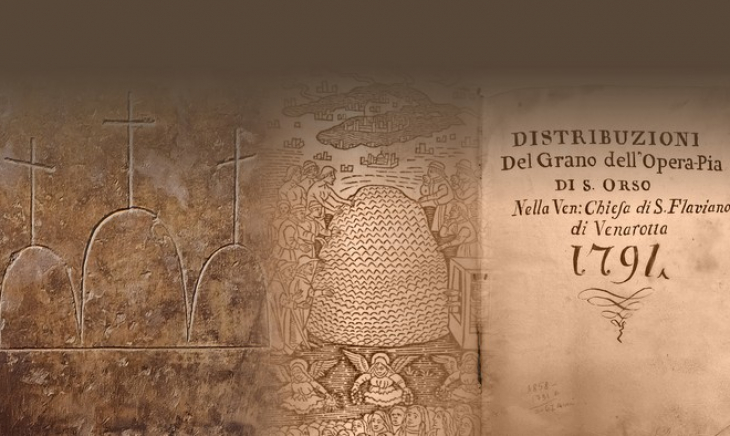

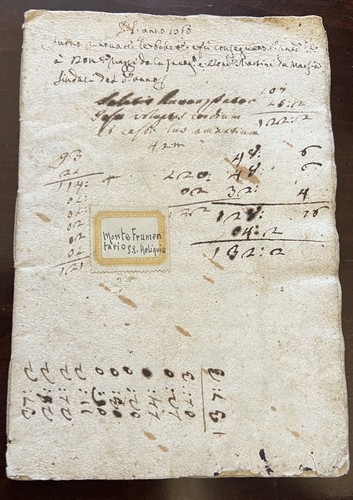

La nostra 'ricerca dal basso' sui Monti Frumentari è partita, in Italia e (inaspettatamente) anche in Spagna e America Latina. Un grazie ai molti lettori che si sono messi a cercare negli archivi della propria parrocchia o diocesi. È ora disponibile una pagina dedicata a questa ricerca (https://www.pololionellobonfanti.it/notizie/riscopriamo-insieme-i-monti-frumentari/). Stiamo dando vita ad una vera ricerca popolare, che se continuerà e si allargherà ci consentirà di riappropriarci di brani di storia e di anima locale e nazionale.

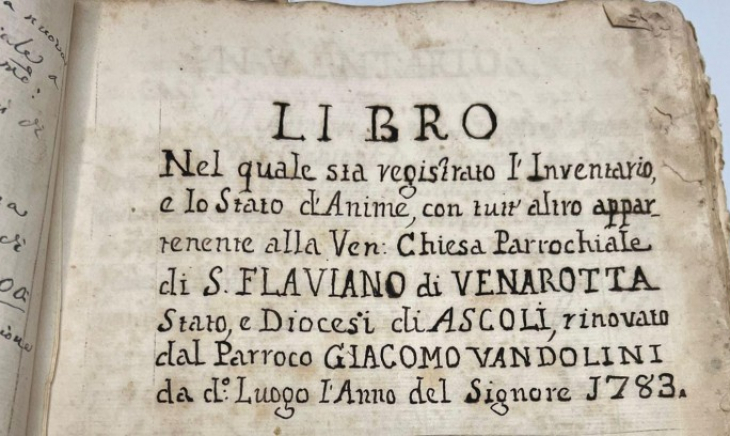

Nel frattempo, sono ritornato nell’archivio della mia parrocchia di Marsia (AP), e, sempre con l’aiuto dei miei amici e del parroco don Rodolfo De Santis, abbiamo rintracciato altri Monti (siamo arrivati a 14 nel raggio di dieci km), e un terzo libro del Monte Frumentario di Marsia ben conservato (1797-1864), con le preziosissime relazioni sull’andamento dei Monti fatte da quattro vescovi di Ascoli. È impressionante notare l’attenzione che la chiesa riservava a queste istituzioni, per un istinto spirituale che le comandava di far diventare il vangelo pane per i poveri, per non tradire il vangelo e la gente.

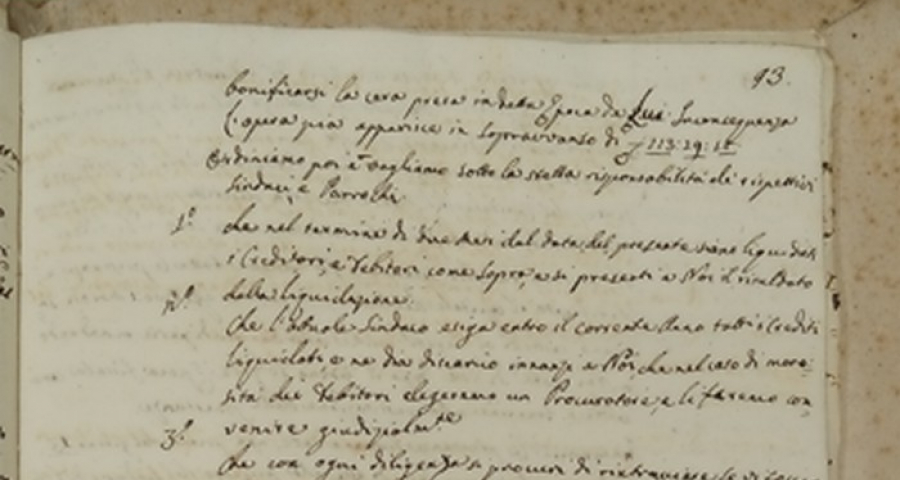

Nel 1797, il vescovo di Ascoli, cardinale Archetti, fece una visita pastorale nelle parrocchia di Marsia - pochi mesi prima di essere arrestato dalle truppe francesi -, e si occupò esplicitamente del suo Monte frumentario. Dalla sua visita vede che il “monte frumentario di Marsia da molti anni a questa parte non è stato più rimesso, sicché ordino che sia quanto prima reintegrato in tutto”. Vescovi e parroci facevano veramente di tutto per tenere in vita queste istituzioni povere, anche perché il capitale dei Monti era esposto alle annate molto povere.

Nelle carte si trovano spesso le proteste e i reclami dei poveri. Leggiamo, infatti, nel verbale della visita del vescovo Gregorio Zelli del 1843: “Costandoci che il raccolto di quest’anno è stato penosissimo, abbiamo perciò autorizzato per una supplica avanzataci dai Parrocchiani di Casacagnano…, ad accordare la dilazione a quelli che realmente sono impotenti.” E nel 19 giugno 1853, il parroco Paoletti scrive: “Nell’anno corrente 1853 non è stato rimesso il grano prestato … atteso il reclamo fatto dai poveri”, stessa dicitura il 18 giugno 1855 e il 22 giungo dell’anno 1857. Per almeno tre anni su cinque il grano non era rientrato, grazie al reclamo dei poveri. I poveri reclamavano e il vescovo sospendeva l’obbligo di restituzione del grano. Quelle proto-banche erano capaci di udire questi segnali deboli, di accoglierle, di rispondere. Vivevano la natura del credito, perché i creditori prima che alle carte credevano al lamento dei poveri. Quanto lontane sono troppe banche di oggi che credono alle grida dei mercati ma quando è il povero a gridare troppe volte si girano dall’altra parte.

I nostri nonni hanno fatto la loro prima esperienza creditizia grazie al credito del grano: hanno associato i prestiti al pane, alla vita. E così riuscivano a capire qualcosa anche del mistero dell’eucarestia perché era espressione sacramentale di quel grano che grazie alla chiesa diventava altro pane di vita. Il pane della messa e quello del Monte erano lo stesso grano buono. È nata così la cultura bancaria della nostra gente. Oggi non capiamo più il mistero dell’eucarestia anche perché, in un ambiente virtuale che ha perso contatto con l’odore del grano e della sua oikonomia di comunione, abbiamo dimenticato il valore vero di ogni pane condiviso.

Non dobbiamo però pensare che quei Monti fossero semplicemente istituzioni di beneficienza e di elemosine.  Erano certamente opere caritative, ma nel senso dell’etimologia latina di caritas, cioè ‘quel che è caro’, ciò che ha valore economico. Una parola commerciale che i cristiani di Roma presero in prestito dai mercanti, anche se ci aggiunsero una umile ‘acca’ - charitas - per dire che quella parola era anche traduzione della ‘charis’ greca, cioè della grazia, della gratuità. Non capiamo nulla del nostro modello economico, quello che c’era fino ad ieri e che oggi sta scomparendo per ignoranza e incuria, se separiamo il dono dal contratto, il mercato dalla gratuità. È questo impasto, questo meticciato di spiriti che ha creato lo spirito del capitalismo meridiano, che porta frutti e vivifica finché resta spurio e misto.

Erano certamente opere caritative, ma nel senso dell’etimologia latina di caritas, cioè ‘quel che è caro’, ciò che ha valore economico. Una parola commerciale che i cristiani di Roma presero in prestito dai mercanti, anche se ci aggiunsero una umile ‘acca’ - charitas - per dire che quella parola era anche traduzione della ‘charis’ greca, cioè della grazia, della gratuità. Non capiamo nulla del nostro modello economico, quello che c’era fino ad ieri e che oggi sta scomparendo per ignoranza e incuria, se separiamo il dono dal contratto, il mercato dalla gratuità. È questo impasto, questo meticciato di spiriti che ha creato lo spirito del capitalismo meridiano, che porta frutti e vivifica finché resta spurio e misto.

La natura economica di questi Monti emerge quando leggiamo altre pagine di queste antiche relazioni: “I debitori che non hanno reso il grano di già ricevuto sono esclusi dalla partecipazione della nuova distribuzione” (Capodipiano, 1785). A questa regola creditizia - lo abbiamo visto - si poteva ovviare, ma restituire il prestito con il ‘crescimento’ (interesse) e l’esclusione degli inadempienti senza giusta causa restava pur sempre la regola. L’interesse in grano (differenza tra ‘colmo’ e ‘raso’) in alcune delle carte viene quantificato in 5 libbre di grano per quarta, che corrispondeva a poco più del 6% - una quarta, nel Piceno dell’Ottocento, corrispondeva a circa 35 litri, quindi a 25,5 kg di grano; 330 grammi formavano un libra, quindi l’interesse ammontava a circa 6,3% (vedi, tra l’altro, il verbale del 4.9.1856).

La fiducia era la prima e grande parola dei Monti. Nel decreto sul Monte del vescovo Zelli del 1835 si legge: “Nessuno potrà ricevere prestanza senza un’obbligazione da garantirsi da un’idonea e solidale sicurtà”. Infatti, nelle scritture contabili così si legge per ogni prestanza: “Serafino Serafini - sicurtà solidale Francesco Panichi”, e nella linea sotto: “Giuseppe Panichi - sicurtà solidale Serafino Serafini”. Sicurtà, cioè assicurazione fiduciaria personale, una fideiussione che però i parrocchiani di prestavano a vicenda: erano tutti ad un tempo fideiussori e debitori. Una pratica antica che a noi, abituati alle fideiussioni di oggi con poca fide, appare bizzarra - che valore ha la garanzia di chi garantisce per qualcuno dal quale è a sua volta garantito? -, ci svela invece qualcosa di veramente importante.

La fiducia sulla quale abbiamo costruito l’Italia non era la fiducia dell’io, né l’affidabilità dell’individuo isolato. La fiducia latina e cattolica era la fiducia del noi: ci si fidava di una comunità, si credeva in quei nomi di persone concrete, perché erano già legate tra di loro da una corda sulla quale poggiava anche la fiducia del grano - Antonio Genovesi ricordava che in latino ‘fides' significa fede, fiducia e anche corda. Ci si fidava dei ‘conosciuti’. Infatti leggiamo: “Il diritto di partecipare del beneficio della distribuzione è ristretto alle sole famiglie della parrocchia e similmente della parrocchia devono essere le ‘Sicurtà’, non potendosi i sindaci obbligare a ricevere sicurtà forestiere ….” (Capodipiano, 1785). Debitori e fideiussori dovevano essere della stessa parrocchia, e la base parrocchiale e questa fiducia collettiva erano il segreto dei Monti, che portava anche alla loro moltiplicazione territoriale. Certo, questa fiducia solidale aveva la sua vulnerabilità, perché, come in ogni cordata, quando qualcuno precipitava metteva tutti in crisi; ma, quella stessa corda altre volte decisive impediva che chi cadeva sprofondasse perché le braccia e il cuore degli altri co-llegati lo tenevano su. Le comunità sapevano che per molte cose erano tutti sulla stessa barca. Il capitalismo finanziario globale ha invece pensato di sostituire questa vulnerabilità della fiducia relazionale con gli algoritmi, e per accrescere la grana di pochi ha dimenticato il grano di tutti.

Il registro di Marsia riporta l’ultima firma del parroco, Don Giovanni Paoletti, in data 16 giugno 1862. Infatti, poche settimane dopo, il 25 agosto il nuovo Regno d’Italia con la Legge Rattazzi sulle Opere Pie (n. 753) trasferirà la gestione dei Monti dalle parrocchie al nuovo comune. La legge Rattazzi istituì Le congregazioni di carità, “composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni” (art. 27). Infatti, il 31 agosto inizia in quell’antico registro una nuova contabilità, ora firmata dal Presidente della “congregazione di carità’. Prima la responsabilità era della parrocchia, del parroco e di due sindaci, ora i quattro montisti dovevano seguire gli almeno 14 Monti del comune - prima erano 28 sindaci, più 14 parroci. Si perse la sussidiarietà, la fiducia locale, e pochi anni dopo dei Monti non ci sarà più traccia, sebbene la situazione economico-sociale fosse la stessa dei decenni precedenti, e forse peggiore.

Molte pagine di questi antichi registri mi hanno emozionato, ma alcune mi hanno profondamente commosso. Sono quelle, numerose, dove il parroco Paoletti scriveva: “Segno di croce di Felice Michetti; Segno di croce di Stefano Bufagna; Segno di croce di Francesco Livi” (18.10.1860). Quei sindaci, scelti tra i cittadini migliori, erano analfabeti, quindi firmavano i documenti con la sola firma che conoscevano: la croce: “All'esame di catechismo don Serafino mi chiese di spiegargli il segno della croce. ‘Esso ci ricorda la passione di nostro Signore’, risposi, ‘ed è anche il modo di firmare degli infelici’” (Ignazio Silone, Il segreto di Luca). Analfabeti, certo, ma forse non infelici, forse non più infelici di noi che abbiamo master e dottorati. In quelle croci ho rivisto quelle delle mie nonne e dei tanti vecchi della mia infanzia; e poi uscendo dall’archivio ho letto quei nomi e cognomi in quelli dei loro nipoti riportati nel Monumento ai caduti della prima guerra mondiale che si trova di fronte al comune. Non sapevano scrivere né leggere, ma sapevano amministrare il grano per il bene di tutti, perché conoscevano la lingua dell’anima, del dolore, della vita. E noi? Contiamo la ricerca, coinvolgiamo tanti altri. /continua