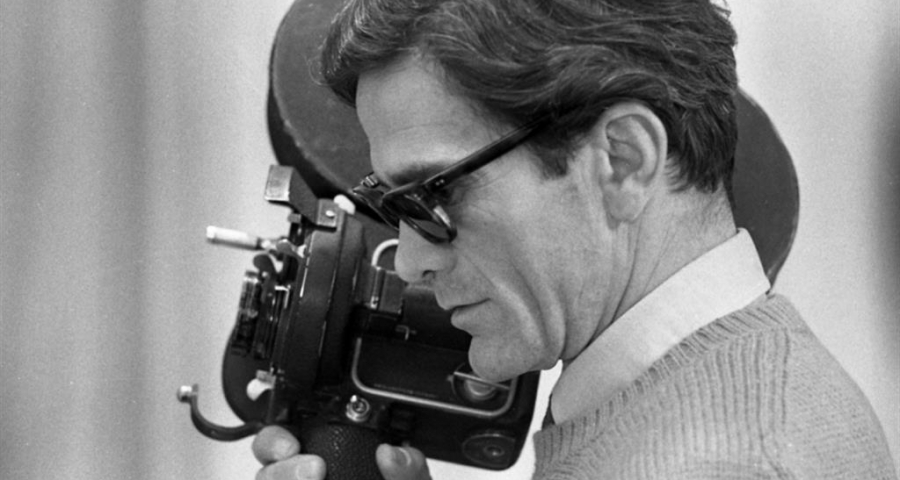

En el centenario de su nacimiento, recuperemos el legado del artista que supo señalar la idolatría de nuestro tiempo.

Luigino Bruni

publicado en Avvenire el 05/03/2022

Los poetas son guardianes de las palabras – de sus palabras y de nuestras palabras de hoy y de mañana –. Por eso, se parecen mucho a los profetas bíblicos, centinelas – shomerim – de una palabra distinta, que conservan para que todas nuestras palabras no se conviertan en vanitas, soplo, viento, humo, charla. No podemos entender la crítica radical de Pier Paolo Pasolini al capitalismo y al consumo si no partimos de su reflexión sobre la lengua. Él la veía ya subordinada al Poder del consumo, transformada en un lenguaje que había perdido el contacto con las concretas y vivas y, por tanto, con el alma del pueblo y de las personas. En el destino de la lengua se le desvelaba el de la cultura italiana – y si hubiera podido ver el mundo un poco más grande habría leído en él también el destino de Occidente, porque su declive es el mismo –. Ambas, Italia y la lengua, se alejaban de una realidad pobre, dura y severo pero verdadera, de un mundo «puramente humano, dolorosamente humano» (Las cenizas de Gramsci, p. 45), y se acercaban a un nuevo mundo, menos pobre, duro y severo pero cada día menos verdadero. El discurso de Pasolini sobre la lengua se inscribe dentro de su búsqueda vital de un fundamento no falso, de un origen, de una piedra angular de la existencia que evite su hundimiento en la nada.

Mi abuelo Domenico, agricultor y picapedrero en una cantera de travertino, cuando hablaba en su dialecto ascolano, nos encantaba a todos con las palabras de su lengua materna. Con aquel léxico arcaico ponía palabras a sus emociones más profundas, llamaba por su nombre a la vida propia y ajena, vivía entre las cosas y sabía cómo nombrarlas. Le respondían el dolor, el amor, la piedad, Dios, los demonios, y él los entendía. Y con ellos entablaba un diálogo intenso y verdadero, cada día – la primera oración, y la última, solo se recitan bien en dialecto –. Pero en cuanto tenía que hablar en italiano, su lengua se empobrecía, se volvía inseguro y azorado, se avergonzaba, perdía belleza, perdía dignidad. Con el paso del tiempo, el recuerdo vivo de esta forma de violencia hace que me parezca cada vez más injusta y equivocada; su memoria me hace sufrir. Y por fin entiendo a Pasolini: «Cuando hayan muerto todos los campesinos y todos los artesanos… entonces nuestra historia habrá terminado» (del film La rabia, 1963). Y comprendo, tal vez, también su crítica al capitalismo: «El italiano se convierte en la lengua de las empresas, del mercado» (Entrevistas corsarias, p. 216) – ¿qué diría del falso inglés que ha sustituido al italiano? Comprendo su elogio del trabajo artesano, que es contrario a la nostalgia. Es un grito para salvar las cosas y su verdad, porque si quitamos las manos humanas de las cosas estas son manipuladas por una ideología sin carne ni sangre. El artesano y el dialecto no son para Pasolini una edad de oro perdida y añorada, sino una tierra prometida todavía por alcanzar. La televisión se convierte en el primer agente de la “instrumentalización” de la lengua (Empirismo herético, p. 19), porque «a través del espíritu de la televisión se manifiesta en concreto el espíritu del nuevo poder» (Escritos corsarios, p. 24).

La crítica que hace Pasolini del capitalismo (y por tanto de la modernidad) no es menos grande y profunda que las grandes críticas de Walter Benjamin, Pavel Florenskij, Ernesto de Martino, Gramsci o Marx. Pasolini comprende que el capitalismo solo se abre y se deja descifrar si lo leemos como un hecho antropológico y teológico y no solo como economía. En particular, Pasolini intuyó que el vuelco decisivo de la cultura capitalista vino con el consumo de masa. Mientras el capitalismo estuvo centrado en la empresa y el trabajo, el espíritu italiano, católico, comunitario y mediterráneo no quedó encantado y capturado por él. De Alpes para abajo el trabajo ha sido siempre cansancio y esfuerzo, no vocación (beruf) y mucho menos bendición y elección divina. Se trabajaba por destino, porque había que trabajar, para comer, para que los hijos vivieran mejor, y si se podía vivir sin trabajar, tanto mejor. El vuelco se produjo en la segunda mitad del siglo XX, cuando el eje del capitalismo se desplazó de la producción al consumo, un cambio que conquistó rápida y totalmente Italia (y los países católicos).

Para una civilización católica centrada en la “cultura de la vergüenza” (no en la “cultura de la culpa”, protestante), en la ostentación de las cosas, en una riqueza que solo valía si los demás la podían ver y envidiar, el capitalismo del esfuerzo y de la fábrica era poco atractivo. Sin embargo, el capitalismo de las mercancías y del consumo se convirtió en una tentación irresistible. De este modo, compró de inmediato cuerpos y almas con una profundidad mucho mayor que las grandes ideologías fascistas, católico-democráticas o comunistas, que «se limitaban a obtener su adhesión con palabras» (Escritos corsarios, p. 22). Este es el “vuelco antropológico” del consumismo, que es a la vez vuelco teológico. Buena parte del genio profético de Pasolini está en la comprensión de esta naturaleza religiosa del capitalismo, en su «odio teológico contra el consumismo italiano» (Cartas luteranas, p. 195). Los consumidores son devotos «adoradores de fetiches» (Ivi, p. 34), en un nuevo imperio que finalmente reúne al pueblo y a la burguesía: «Las dos historias se han unido, y es la primera vez que esto sucede en la historia del hombre» ( Ivi, p. 24). Un capitalismo religioso, pero, como decía Benjamin, de una nueva religión sin metafísica ni dogmas, una religión de puro culto (Capitalismo como religión, 1922). Culto y por tanto cultura, como escribía también en 1922 el filósofo y teólogo ruso Florenskij: «La misma teoría de lo sagrado dice que en el origen de la economía, así como de la ideología, está el culto» (La concepción cristiana del mundo, p. 124). También para Pasolini el culto es decisivo: «La conformación a este modelo [consumista] se da antes que nada en la vida, en la existencia, y por tanto en el cuerpo y en el comportamiento» (Escritos corsarios, p. 53).

Hoy vemos con claridad que la fuerza extraordinaria y sin precedentes de la civilización del consumo está precisamente en su condición de culto cotidiano y global, sin shabbat y sin domingo, una praxis continua que informa todas las dimensiones de la vida individual y colectiva, algo parecido a lo que ocurría con la religión cristiana en la Europa premoderna. Los críticos del capitalismo escriben libros y dan conferencias, con la ilusión de cambiar el mundo escribiendo, mientras los sacerdotes del nuevo culto celebran liturgias en todos los momentos de todos los días: «Ahora el cristianismo va a contracorriente de ese fenómeno cultural “homologador” que es el hedonismo de masa: y por ir contracorriente el nuevo poder ya hace años que ha comenzado a liquidarlo» (Ivi, p. 23). Una nueva religión muy laica, sin metafísica, que homologa todo y a todos, fascistas y antifascistas, católicos y comunistas, creyentes y ateos, sin «ninguna diferencia apreciable» (Ivi, p. 42), todos adoradores de los mismos tótems. La Iglesia, sobre todo, debería haberse tomado muy en serio la crítica al capitalismo de Pasolini. Mientras peleaba sus batallas por la ética familiar y en contra del comunismo, no se daba cuenta de que un nuevo imperio pagano estaba ocupando el corazón de las personas sin encontrar resistencia ética alguna.

Los poetas y los profetas, guardando las palabras, guardan nuestra alma. Son centinelas apostados a las puertas de los santuarios de los ídolos y hacen todo lo posible para que no entremos. Saben bien que no lo conseguirán y sin embargo se mantienen fieles en su puesto de vigía.