El signo y la carne/11 – La abundancia que no se pierde y no nos pierde siempre es don, gratuidad.

Luigino Bruni

Publicado en Avvenire el 13/02/2022

«Como el individuo, tampoco las naciones harán nunca nada si no están llenas de sí mismas, de amor propio, de ambición».

Giacomo Leopardi, Zibaldone, 1728

La riqueza de frutos y de talentos puede convertirse en una maldición, y conducir a una idolatría que se manifiesta en la multiplicación de pequeños altares donde ofrecer sacrificios. Oseas lo sabe bien y nos explica su gramática.

La capacidad de ver el dolor profundo del mundo, escondido en el alma más íntima de las personas y de todos los seres vivos, es una gran riqueza, aunque, desde fuera, pueda parecer un sufrimiento añadido. Quien la posee puede alcanzar una dimensión más verdadera de la vida de las personas y de la naturaleza, degustar más frutos del árbol de la vida. Las generaciones pasadas estaban más dotadas de esta capacidad, que crecía con la dureza de la vida – la he visto, fuerte y clara, en mis abuelas, en mi madre y en otras mujeres –. Esta habilidad, mezcla de empatía y piedad, de un poco de virtud y mucho don, no solo nos permite ver los dolores secretos de los corazones de los demás sino que además nos hace sentir, experimentar y compartir ese mismo dolor. Los profetas, junto con la llamada, reciben esta capacidad y por tanto ven, sienten y comparten el dolor que a veces ellos mismos generan en el pueblo con sus palabras de verdad. Sin considerar este sufrimiento suyo, especial y distinto, no entendemos a los profetas, ni la Biblia, ni la vida.

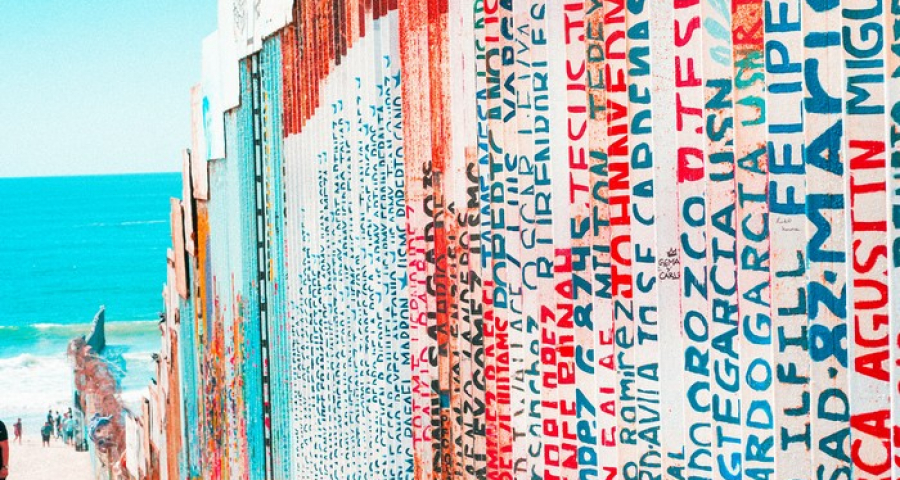

«Israel era vid frondosa, daba fruto; cuanto más fruto, más altares; cuanto mejor iba el país, mejores estelas» (Oseas 10,1). En los comentarios que hemos realizado durante estos años a varios libros bíblicos, puntualmente aparece el tema de la maldición de la abundancia. Aquí está de nuevo, clarísima, en el (difícil) capítulo 10 de Oseas. La riqueza y la abundancia de bienes, que en muchas páginas bíblicas se presentan como signo de bendición divina, en otras páginas muestran su lado oscuro. Cuando la riqueza se transforma de bendición en maldición. Porque la abundancia hace que las personas y las comunidades caigan en una trampa de pobreza. La riqueza se cierra en sí misma, las personas olvidan el verdadero origen de los frutos y entonces comienza la enfermedad mortal. En estos versos, Oseas nos dice que la generosidad de la tierra de Israel, la tierra de la promesa cuya extraordinaria fertilidad era parte de la dote de YHWH, se ha convertido en causa de traición. Los exuberantes racimos no eran un simple asunto económico, sino mucho más. Eran el cumplimiento de la promesa. La señal de que la palabra de Dios era eficaz porque era la de un Dios verdadero y distinto a los demás dioses. Las vides, el cereal y los higos eran por tanto sacramentos del cielo, el nuevo Edén recreado por la alianza con los Padres después del pecado de Adán. No eran los ladrillos de Babel, sino los frutos de la vida salvada por Noé. No eran las primicias de Caín el fratricida, sino las de Abel el justo. He aquí el misterio de la maldición de la abundancia. Porque esa riqueza bendita, esa dote nupcial, el cumplimiento de la promesa del único Dios verdadero, es precisamente la que se convierte en desgracia, en signo de idolatría y de corrupción religiosa, en indicador de una grave degradación de la fe y de la ética (que en la Biblia son lo mismo): «Hablan y hablan, juran en falso, firman alianzas; florecen los pleitos como la cizaña en los surcos del campo» (10,4).

Las estelas, cada vez más hermosas, erigidas a los dioses equivocados, los altares dedicados al dios Baal y a los ídolos cananeos, crecían junto con la riqueza de la tierra. Cuanto más abundantes eran los frutos, más espectaculares se hacían las construcciones para honrar a los dioses de la fertilidad: «Los vecinos de Samaría tiemblan por el novillo» (10,5). Esa riqueza, expresión de la bendición de Dios a su pueblo, se convertía en el primer medio para adorar ídolos y renegar de quien les había bendecido. La riqueza aquí no es en sí misma una señal idolátrica, no es el “mammón” de los evangelios. El ídolo no es objeto de condena porque sea dorado, la riqueza no se ha convertido a sí misma en dios. De estos pecados ya nos ha hablado Oseas en el capítulo 8. Aquí nos encontramos ante un proceso idolátrico distinto – Oseas está impartiendo un curso avanzado sobre la gramática de la idolatría –. No debemos olvidar que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, generalmente no tiene una visión negativa de la riqueza. El oro se convierte en un problema cuando se transforma en un dios o cuando se usa para construir altares a otros dioses. Estas dos formas distintas que adquiere la idolatría tienen su raíz en el mismo pecado: la progresiva pérdida de contacto con la verdadera economía, la de los frutos. Olvidamos que la riqueza y los frutos de la tierra son don y providencia y empezamos a pensar que dependen de otras causas, de la tierra y, sobre todo, de nosotros mismos. Nos volvemos ingratos, centrados en nosotros mismos y no damos las gracias al dador de los dones. Efectivamente a los ídolos no se les agradece nada, con ellos no puede ejercerse la gratitud porque en estos cultos no hay charis, gratuidad. Al ídolo solo se le adora por interés. La autorreferencialidad, la cerrazón a la transcendencia (los ídolos son siempre inmanentes) y la desaparición de la gratitud son los primeros pasos de estos movimientos idolátricos.

Por eso la “maldición de los recursos” explica muchas formas de idolatría antropológica, que se pueden describir por analogía utilizando las palabras de Oseas. La idolatría, en efecto, es un fenómeno religioso y completamente humano, una enfermedad que afecta a personas religiosas y ateas, y relegarla exclusivamente a la esfera religiosa de la vida impide comprender muchos procesos individuales y sociales. Caemos en la patología idolátrica cuando comenzamos a atribuirnos nuestras riquezas, talentos y dones única y exclusivamente a nosotros mismos, a nuestras fuerzas y a nuestros méritos, negando una gratuidad más profunda que habita el mundo y nos ama – toda meritocracia es ingrata –. Esta idolatría es una forma de narcisismo, donde se convierte en ídolo el talento más grande, produciendo, también en este caso, una neurosis de la abundancia (no de la pobreza). Perdemos contacto con el bien más grande, que está fuera de nosotros, con un principio exterior y más alto, y nos nutrimos consumiendo nuestros propios talentos hasta que se agotan.

Pero en la idolatría de la que habla Oseas en este capítulo, como hemos visto, la riqueza individual no se convierte inmediatamente en ídolo. Es usada como medio para crear nuevas divinidades y después adorarlas. Aquí el ídolo no es el propio talento, sino algo exterior: una persona, una idea o un principio a los que inmolamos todas nuestras energías psíquicas y espirituales. La dimensión idolátrica se revela en la relación sin gratuidad que se establece con el ídolo. Precisamente en la ausencia de gratuidad radica la inconsistencia intrínseca y la vanitas de la idolatría. La idolatría no consigue producir un auténtico provecho para nadie: si uso mi talento (de inteligencia, emociones, empatía…) para manipularte a ti (o a una idea o un valor) y subordinarte a algún interés mío, y si, por consiguiente, no te respeto con gratuidad en tu trascendencia y libertad y te uso solo o principalmente para algún provecho privado mío, antes o después esa falta de trascendencia y libertad acaba banalizándote y por tanto haciéndote incapaz de proporcionarme algún provecho – las personas, las ideas y los valores manipulados se empequeñecen en las manos del manipulador, ellos mismos se vuelven mezquinos –. El ídolo se convierte en imagen y semejanza de su constructor y viceversa, en un juego de espejos a la baja. Este es el principal dispositivo de autodefensa que posee la gratuidad, que, aun siendo muy frágil y estando expuesta a cualquier abuso, sin embargo conoce esta ley que la protege en su extrema vulnerabilidad.

Todo eso vale en medida aún mayor y de forma más clara a nivel comunitario. Al comienzo de una experiencia comunitaria carismática hay una promesa trascendente y hay gratuidad. Creemos en un don gratuito, inmenso e inmerecido, y nos ponemos en marcha siguiendo una voz que llama. El carisma-don se convierte en un trampolín de lanzamiento sobre una humanidad mucho más amplia que el horizonte privado de nuestros propios intereses. Pronto llegan compañeros, amigos, seguidores, y alrededor de la primera promesa se forma una comunidad carismática que continúa la misma experiencia de gratuidad y de infinito. Fundadores y miembros saben distinguir muy bien el carisma del dador del carisma, y la vida crece. Pronto llegan los primeros frutos abundantes y con ellos la Biblia nos dice que puede comenzar la fase idolátrica, un paso (casi) necesario en el camino de las comunidades. Esta puede adquirir varias formas. Una de ellas es la maldición de la abundancia. Los frutos que llegan al principio se consideran clara y únicamente don, pero progresivamente comienzan a ser interpretados como mérito del carisma. La comunidad se enamora de los frutos que da y de los milagros que realiza, y pierde contacto con la vida exterior, mestiza y ordinaria. Mientras al principio la comunidad se plasmaba a imagen de su ideal exterior y más alto y cambiaba todos los días, en la fase proto-idolátrica el ideal comienza a parecerse cada vez más a la comunidad que ha generado, una comunidad inmóvil que se convierte en la forma dentro de la cual debe caber el ideal. Ha comenzado la fase de los altares y de las estelas de Oseas, creadas y mantenidas gracias a los frutos copiosos.

Pero en cuanto se desencadena el proceso idolátrico, los frutos empiezan a disminuir y comienza el declive inexorable de la comunidad, que algunas veces es anunciado por sus profetas, que siguen sin ser escuchados. «Serán destruidos los altozanos idolátricos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecerán en sus altares, gritarán a los montes: ¡cubridnos!, y a los collados: ¡aplastadnos!» (10,8). El declive comunitario comienza precisamente en el momento de la máxima abundancia de los frutos que generan la multiplicación de los altares, aunque estos se creen con la convicción de adorar al mismo Dios del principio – si los profetas no desenmascaran nuestras idolatrías, nosotros seguimos tranquilamente creando de buena fe pequeños altares para los ídolos a los que daremos el nombre de YHWH y de Jesús –. La comunidad no vive el aumento de estelas y de obras que celebran el éxito, el orgullo por la fuerza del imperio creado y el incremento del número de miembros («has confiado en tu poder, en la multitud de tus soldados»: 10,13) como una traición ni, tanto menos, como idolatría, sino como un elogio del carisma y de sus frutos.

Sin embargo, el mensaje de Oseas y de los profetas es tremendo y clarísimo: cuando el pueblo comienza a multiplicar los altares y las estelas, cuando se siente fuerte y poderoso gracias a los frutos que está dando, ya ha entrado en el culto idolátrico, aunque no sea consciente de ello. Sin embargo, los profetas lo saben, aunque tal vez solo ellos. Ellos critican nuestros imperios, y cantan el desierto, la tienda móvil y la desnuda riqueza de la voz sola. Saben que solo la pequeñez y la debilidad pueden escuchar y acoger una promesa infinita de gratuidad. Y nos invitan a desmontar nuestras torres, a destruir los altares y las estelas, a volver a ser arameos errantes pobres y libres. Pero a nosotros nos gustan demasiado las ilusiones y no les hacemos caso. Y ellos siguen con su canto.