Economía y religión – Cuando el trigo se volvía comunión: en los orígenes de instituciones fundamentales en la Italia rural

Luigino Bruni

publicado en Avvenire el 16/04/2025

«Mi abuela materna no sabía leer ni escribir. Sabía manejar una casa grande, sabía razonar, sabía rezar. Desde los primeros años la acompañaba a la primera misa antes del amanecer. La misa estaba precedida por una meditación de casi media hora. A la larga, me aprendía todas esas meditaciones. La nona se las sabía todas de memoria».

Don Giuseppe de Luca, Sant’Alfonso, il mio maestro di vita cristiana, 1963.

Los antiguos “bancos de granos” cuentan otra idea de préstamo y de confianza: una realidad comunitaria, solidaria, eucarística. Un mundo analfabeto y pobre que conocía bien el libro de la razón

La vida en el campo y en las montañas italianas del siglo pasado era dura, breve y pobre. Casi toda la gente era analfabeta, las mujeres vivían en la servidumbre, las familias estaban compuestas en promedio por más de quince miembros, de los cuales pocos alcanzaban la vida adulta - ‘¿Cuántas familias hay en este pueblo?’, ‘Dieciséis’. ¿Y cuántas personas?, ‘Más de trescientas’ (del documental de la Rai ‘Viaggio in Italia’, de los años 60’). Los párrocos, los rectores, los curas de esas parroquias compartían la misma vida difícil, con diferencias que no eran decisivas. Estaban todos realmente en el mismo barco, en un mar tempestuoso. En ese contexto social y religioso se desarrolló la hermosa historia de amor de los Montes frumentarios, a la que venimos dedicándole estos artículos y una extendida investigación popular que está cobrando entusiasmo y adhesiones por parte de muchos lectores (aquí toda la información para participar de la investigación: https://www.edc-online.org/es/eventi-e-news/news-ultime/19906-el-redescubrimiento-de-los-montes-frumentarios-como-participar.html).

No podemos entender qué son esas pequeñas y extraordinarias instituciones financieras, esos ‘bancos de trigo’ de los pobres, olvidados casi por completo, incluso de la memoria histórica de la Iglesia, si no las vemos en su tiempo y espacio. No había metro cuadrado de tierra, entre las rocas y el borde de las zanjas, que no se cultivara, siempre cultivos escasos y míseros. No vivían en “aldeas”, sobrevivían en pueblos de miseria, una condición que duró al menos hasta la posguerra. El hambre era la condición normal – de ahí la tradición, todavía viva en el sur, de ofrecer algo de comer a los huéspedes, a la hora que llegasen.

De manera que debemos ver los Montes frumentarios dentro de un mundo de absoluta escasez, en el que los párrocos, a menudo los únicos del pueblo que sabían leer, se convirtieron en pequeños banqueros, aprendieron a gestionar préstamos, deudas, créditos, seguros (garantías), registros, causas. Aquella iglesia, todavía inmersa en la cultura y en la mentalidad anti-moderna de la Contrareforma, sin embargo se encontró, respecto al crédito, en los confines del futuro. Las primeras palabras modernas que aprendieron nuestros antepasados campesinos y siervos fueron crédito, de creer, de la credenza, que era la confianza y también el mueble en el que se guardaba el pan. ‘Monte Frumentario’ – el nombre lo encontramos en textos del siglo XVIII – fue una de las primerísimas palabras italianas que conocieron. No la entendían (el trigo no se llamaba frumento en ningún dialecto italiano: en ascolano el trigo era lu ra’), pero comprendían perfectamente su buena sustancia.

Ese mundo campesino estaba immerso en una cultura eucarística. No era teología, cosa demasiado complicada para la gente, lo suyo era una piedad eucarística: “En la vida cristiana la ‘pietas’ no coincide tanto con la ascética ni con la mística, tampoco con la devoción o las devociones, sino con la ‘caritas’” (Don Giuseppe de Luca, Archivio italiano per la storia della pietà, I, p. xxiii). En un mundo de pobreza, la gente sabía que el pan mantenía una relación especial con la vida, e intuía que así como la semilla moría y renacía en el campo, así el pan moría y renacía en el altar. Aquellos campesinos entendían poco del credo de Nicea y del latín, pero todos entendían que el pan era don y era “fruto de la tierra y del trabajo del hombre”. La eucaristía estaba inscrita en la vida cotidiana, era de carácter simpático, como decía un viejo rezo medieval alemán: “Cristo fue sembrado por el Creador, germinó, maduró, fue cosechado, atado a un haz, transportado al corral, trillado, cribado, molido, encerrado en un horno y al tercer día fue sacado y comido como pan” (en De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, 1958, p. 343).

Los Montes frumentarios ayudaron a alimentar esa piedad eucarística del pueblo que, al hablar de la eucaristía, la llamaban el “Santísimo Sacramento”, como si todos los sacramentos se resumieran en la hostia: no todos entendían los aceites y tampoco quizás el baustismo, pero entendían el pan, y entendían que había algo bueno y verdadero que ligaba el crucifijo a la hostia santa. Y cuando en las bodegas de la iglesia también estaba el pequeño monte frumentario, la experiencia eucarística se fortalecía: el trigo se convertía en pan mediante el crédito, el creer, la confianza que el párroco y la iglesia ponían en las familias, que cuando en la misa reencontraban el trigo en forma de pan eucarístico lo reconocían como de la casa, como familiar. Y aquella hostia se volvía comunión, que el trigo del Monte alimentaba y concretizaba en los días de semana después de la misa.

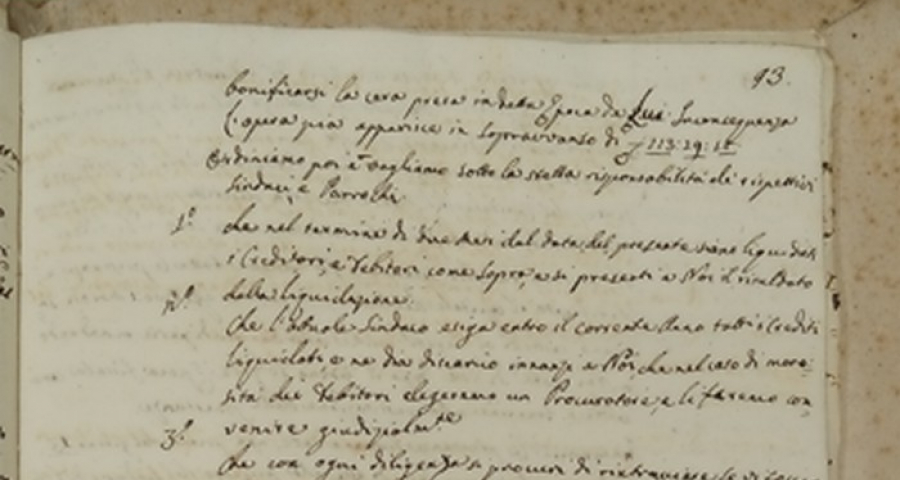

Por eso no debe sorprender que durante las visitas pastorales del Obispo de Ascoli de 1835 encontremos, en referencia al Monte frumentario de parte de la comuna de Marsia (Osoli), las siguientes palabras: “Se ordena que cualquier deudor de préstamo que no reporte a debido tiempo el efectivo [trigo] al almacén del Monte con el aumento [interés] para servir según la costumbre a la lámpara de cera del Santísimo Sacramento, luego de haber sido intimado a cumplir con su obligación en ocho días, sea convocado judicialmente y no pueda en el futuro recibir nuevos préstamos del Monte”. Hay dos elementos que emergen de esta hermosa nota: (a) la severidad con la que el obispo exhortaba al párroco y a sus ediles a la gestión de las restituciones de préstamos; (b) el uso de los intereses (aumento) para la lámpara de cera al pie del Santísimo. A veces, cuando el año era particularmente difícil, los Montes frumentarios daban también limosnas, como ya hemos visto, y como se lee también en una nota del mismo reporte relativo al Monte de Gaico: “Visto el registro de este Monte, percibimos que el capital de los préstamos de 1834 aumentó [ammontare] a 30 cuartos y una prebenda, exactamente igual que en 1824… De eso concluimos que no está en uso el pago de los aumentos y, en consecuencia, que no se espera un crecimiento de capital”. Por eso el obispo ordena corregir esta práctica y restablecer la costumbre de devolver los préstamos con interés: “Antes de comenzar con los nuevos préstamos se hará la rendición de cuentas del alcalde, y no se abonarán las pólizas no cobradas”. El préstamo sin interés o la donación de trigo sin restitución eran entonces excepciones sobre las que el obispo se arrogaba la jurisdicción exclusiva “con formulario rescrito”. La regla de los Montes era, por el contrario, los préstamos grandes, que se reembolsaban con un módico interés de casi el 5% anual – recordemos que el interés consistía en la diferencia entre el préstamo ‘a raso’ de la cuarta [unos 25 litros] y la devolución ‘a colmo’. Hay un segundo detalle estupendo. En la nota se lee que el trigo que ingresaba en forma de interés se vendía para comprar la cera para las candelas del santuario. Otro maravilloso entramado entre el pan de la casa y el eucarístico, que nos revela una raíz escondida, y estupenda, de la naturaleza del interés de estos primeros bancos. Aquel crédito, aquel creer, aquel fides-confiar extraía de los préstamos un interés que iluminaba y alimentaba otra fe (el santísimo sacramento), dos caras de la misma fe, de la misma vida, del mismo pan bueno de la comunidad, de la comunión. Esa fe y ese crédito ligaban la economía con la religión, la bodega con el altar, el cansancio del campo con la alegría de la fiesta eucarística, la economía doméstica con la oikonomia de la salvación. La fraternidad que administraba ese Monte se llamaba “del Santissimo Sacramento”, y ahora se entiende por qué.

Las primeras imágenes religiosas de mi infancia son de las procesiones por la gran fiesta del corpus domini. Las mujeres preparaban alfombras de flores, miles de pétalos coloridos con los que se diseñaban hostias y cálices gigantes a lo largo de las calles. Aquella fiesta era la manera de honrar y amar el cuerpo del Señor Jesús, ciertamente; pero en una parte de la conciencia colectiva de nuestros campesinos estaban también los Montes frumentarios, el otro trigo y pan de comunión. Como sabían los franciscanos que cuando, en la misma época, fundaban un Monte de Piedad lo inauguraban con una procesión que iba desde la iglesia hasta la sede del Monte, procesiones totalmente laicas y espirituales. Esta es la verdadera vocación de la economía y de las finanzas: cuerpo, vida, sangre, trigo, olor a espiga, pétalos de flores coloridas. Lo hemos olvidado, y al olvidar el olor a trigo hemos olvidado la naturaleza y la vocación de la pasta, el dinero, los bancos, el crédito.

En estos mismos antiguos registros hay otro detalle importante, una verdadera joya. En una nota de 1838, relativa al Monte di San Giacomo (y Colleiano), leemos: “Con mucho pesar, hemos observado la negligencia con la que se administró este Monte frumentario”; de hecho “en 1831 los préstamos subían a 38 cuartas, y en 1835 a solo 17 cuartas, de lo que se puede inferir que los préstamos no eran devueltos todos los años al Monte de manera efectiva”. De esta ineficiencia, el obispo de Ascoli, Gregorio Zelli Jacobuzzi, deduce algo importante. Escribe, en efecto, que en ese Monte di San Giacomo “reina el abuso de recaudar los aumentos sin el capital”, y ordena por lo tanto seis disposiciones operativas para “reparar tanto mal”. La usura consistía, entonces, en cobrar solo los intereses (los aumentos) sin el reembolso del capital. Un sistema usurero, ya que el capital no restituido no se condonaba, sino que se sumaba al nuevo capital prestado, lo que generaba una cadena de endeudamiento creciente e insostenible para las familias – la buena regla de los Montes ordenaba, por el contrario, que no se prestara al que no reembolsaba, para evitar precisamente que se originaran círculos viciosos usureros. Era un mundo pobre y analfabeto, pero que había entendido una regla fundamental del préstamo y del crédito civil, que sabía razonar, que conocía bien el ‘libro de la razón’.

Termino dándole la palabra a Don Giuseppe di Luca, que dedicando un libro a una amiga suya (y mía), escribía otras palabras eucarísticas de resurrección: “A Viola, para que, a pesar de que nunca muere, renazca siempre, a cada instante”. Felices Pascuas.